Перевод слов на древнерусский язык онлайн. Древнерусский язык

Уважаемые читатели, гости, здесь я вам предлагаю ознакомиться с некоторым количеством устаревших русских слов . Некоторые слова вы ещё знаете и помните, некоторые никогда не слышали, а иные слова приобрели немного другое значение. Итак, перед вами небольшой словарь старинных русских слов :

- Баской - красивый, нарядный.

- Баять - говорить, сказывать.

- Бочаг - глубокая лужа, яма, залитая водой.

- Браный - узорчатый (о ткани).

- Братыня - братина, большой сосуд для пива.

- Брашно - еда, кушанье.

- Бредень, бредник - небольшой невод, которым ловят рыбу вдвоём, идя бродом.

- Былица - былинка, тонкий стебель травы.

- Быличка - рассказ о нечистой силе, в достоверности которого не сомневаются.

- Важко - тяжело, тяжко.

- Варган - поляна, заросшая травой, открытое место в лесу ("На кургане, на варгане").

- Верея, вереюшка - столб, на который навешиваются ворота, косяк у дверей, ворот.

- Веретьё- грубая ткань из конопли.

- Вертеп - пещера; притон; большой ящик с марионетками, управляемый снизу сквозь прорези в полу ящика, в котором разыгрывалось представление на тему Рождества Христова.

- Вершник - едущий впереди верхом.

- Вечор - вчера вечером.

- Виклина - ботва.

- Вица - хворостина, прут, длинная ветка.

- Волотки - стебельки, соломинки, былинки, верхняя часть снопа с колосьями.

- Воронец - брус в избе, служащий полкой.

- Вьялица - вьюга.

- Гай - дубрава, роща, небольшой лиственный лес.

- Галиться - дивиться, любоваться, засматриваться, глазеть, насмехаться.

- Година - хорошая ясная погода, вёдро.

- Голик - веник без листьев

- Гостика - гостья.

- Грядка - полка, идущая от печи к стене.

- Гумно - помещение, сарай для сжатого хлеба, площадка для молотьбы.

- Девятина - срок в девять дней.

- Дежа - кадка, в которой месят тесто для хлеба.

- Долонь - ладонь.

- Доха - шуба с мехом внутрь и наружу.

- Дроля - милый, дорогой, любимый.

- Ендова - широкая медная чаша с носиком.

- Ерофеня - горькое вино, водка, настоянная на травах.

- Живот - жизнь, имущество, душа, скот.

- Жито - всякий хлеб в зерне или на корню.

- Жупан - старинный полукафтан.

- Забедовать - жаловаться, плакаться.

- Загнётка - зольник русской печи.

- Залом - скрученный пучок колосьев.

- Зановитый - что-то чистое, новое.

- Зарадеться - обрадоваться.

- Зарод - большой стог сена продолговатой укладки (не круглый).

- Засек - сучок, закром.

- Зипун - крестьянский кафтан из грубого толстого сукна, без воротника.

- Зрелки - спелые ягоды.

- Исполать - спасибо, хвала, слава.

- Камка - старинная плотная шёлковая узорчатая китайская ткань.

- Кравайцы - пшеничные блины.

- Катанки - валенки.

- Кий, киёк - палка, посох, батог.

- Киса - мешок.

- Китина - стебель гороха, травы.

- Кичка - старинный русскиу праздничный головной убор замужней женщины.

- Кишка - домашняя колбаса.

- Клеть - комната или кладовая в комнате; амбар, пристройка к избе, чулан.

- Кожух - тулуп, шуба.

- Кокорица - подставка, сделанная из корневища.

- Кокурка - булка с яйцом.

- Комель - утолщённая нижняя часть прялки; прилегающая к корню часть дерева.

- Комонь - конь, лошадь.

- Копань - яма для сбора воды, неглубокий колодец.

- Короб - повозка, тарантас.

- Косарь - большой нож с толстым широким лезвием.

- Коты - род тёплой обуви.

- Красный угол - угол в избе, где висели иконы.

- Красота - венец невесты из лент и цветов, символ девичества и девической воли.

- Крома - сума, мешок нищего ("Фома - большая крома").

- Кросна (кросно) - ручной ткацкий станок.

- Кросенца - домотканые рубашки.

- Кудель - вычесанный и перевязанный пучок льна или пеньки, изготовляемый для пряжи.

- Кужель - кудель, вычесанный лён, льняная пряжа высшего качества.

- Куржевина - иней.

- Курить - вытворять.

- Кут - угол, особенно в избе, под образами или возле печи.

- Кутья - разваренные и подслащённые пшеничные зёрна.

Аггелы - падшие ангелы, примкнувшие к Люциферу в его бунте против Бога и низвергнутые с небес в бездны преисподние. Сейчас их чаще называют злыми духами, дьяволом, сатаной.

Агнец - ягненок, символизирующий непорочность. Азям - длиннополый кафтан из домотканого грубого сукна.

Алтын - медная трехкопеечная монета.

Армяк - кафтан, который крестьяне надевали на поддевку, полушубок или тулуп.

Аршин - мера длины, равная приблизительно 0,7 м. Происходит от персидского слова «арш», то есть локоть. Аршином называли и палку, которой отмеряли ткани. Башлык - утепленный капюшон, который надевают поверх шапки. Благовест - колокольный звон.

Блазня - наваждение, призрак.

Безымень - призрак, привидение.

Бобыль - одинокий крестьянин, не владеющий землей.

Божница - полочка для икон, святой воды, Евангелия и т.п. Былие - трава. Векша - белка. Вереи - столбы у ворот. Вертеп - пещера. Верста - мера длины, равная 1,0668 км.

Верхосыпка - закуска, десерт.

Ветряк - мельница. Ворожея - гадалка, знахарка.

Ведро - ясная, солнечная погода.

Вершок - мера дины, равная 4,4 см.

Градарь - огородник, садовод.

Гребло - специальная дощечка, которой сгребают и ровняют сыпучие продукты. Гривенник- серебряная 10-копеечная монета. Гривна - серебряный или золотой слиток, весивший первоначально около фунта. Грош - половина копейки. Голик - березовый веник без листьев, помело. Гуж - кожаная петля у хомута, скрепляющая оглобли. Деверь - брат мужа. Дежа - квашня, тесто. Десница - правая рука. Длань - рука. Домовина - гроб. Жито - немолотый хлеб в зерне, на корню, в снопах. В некоторых губерниях житом называли ячмень. Загнетка - место в русской печи, куда сгребают угли. Заговенье - последний день накануне поста, когда еще можно употреблять скоромную пищу, то есть мясо, молоко, яйца.

Застреха - нижний край кровли.

Зазимок - первые морозы, начало зимы или просто заморозки.

Засидки - домашние вечерние работы.

Запон - передник, фартук. Заступ - лопата. Зипун - верхняя одежда крестьян, обычно из самодельного сукна. Золовка - сестра мужа. Зыбка - люлька, колыбель. Капельники - сосульки. Кичка - праздничный головной убор замужней женщины.

Кладушка - небольшой круглый стог, скирда. Кокошник - старинный головной убор замужних женщин.

Колтун - свалявшиеся волосы.

Комолая корова - то есть безрогая.

Корча - судороги. Кум, кума - крестный отец и крестная мать по отношению к родителям крестника и друг к другу. Кумиться - крестить детей.

Куржак (опока) - иней. Кут - угол в избе. Ладонка - мешочек, маленькая сумочка с ладаном, которую носили на шее. Лещина - орешник. Лихо - беда, горе, несчастье.

Локоть - мера длины от локтя до конца среднего пальца.

Лукавый, луканька -

Лыко - липовая кора. Межа - граница земельного участка.

Мизгирь - комар, реже букашка, паучок. Мякина - остатки стеблей и колосьев при молотьбе. Наволочь - пасмурная погода, небо затянутое тучами. Наперстник - доверенный человек.

Невестки - жены братьев. Нетопырь - летучая мышь. Новина - первый плод, холст, непаханная земля и т.п.

Оберег - талисман, охраняющий от бед и напастей. Обет - обещание, клятва. Омшаник - маленькая кладовая, зимнее хранилище ульев с пчелами. Онучи - портянки, обмотки для ног под сапоги или лапти.

Осенины - проводы лета, встреча осени, праздник урожая.

Отзимок - поздняя весна с возвратом холодов.

Панева - домотканная в клетку или полоску шерстяная юбка, поверх которой вшивался кусок материи, называемый занавеской.

Пени - жалобы.

Пенька - волокна конопли, из которых вьют веревки.

Перси - груди.

Пестать, пестовать - нянчить.

Поветь - крыша, покрывающая хозяйственный двор.

Половой - слуга в трактире.

Полушка - четверть копейки.

Призор-вид порчи, сглаза.

Присушка - средство для приворота любимого.

Пуня - амбар, хозяйственная постройка для хранения продуктов, инвентаря.

Росстани - перекресток дорог.

Сафьян - кожа высокого качества.

Свекр, свекровь - отец и мать мужа.

Сват, сватья - родители супругов по отношению друг к другу.

Свояченица - сестра жены.

Свояк - муж свояченицы.

Свояки - мужья двух сестер.

Седьмица - неделя.

Семишник - двухкопеечная монета.

Сени - помещение между жилой частью избы и крыльцом.

Скоромная пища - блю-

да, приготовленные из теплокровных животных.

Сочельник - ночь перед Рождеством и Крещением.

Спорина - успех, удача, прибыль.

Стреха - нависающая часть соломенной крыши.

Студенец - колодец, ключ, родник, небольшое озеро.

Сусек - ларь для зерна или муки.

Сухмень - засуха.

Тенетник - паутина.

Толкуны - мошкара.

Тороватый - щедрый.

Тын - ограда, забор из кольев.

Убрус - головной убор, платок.

Целковый - золотой или серебряный рубль.

Черево, чрево - живот.

Чумичка - разливная ложка, половник.

- Волчий билет (волчий паспорт)

В XIX веке название докмента, закрывающего доступ на государственную службу, учебное заведение и т. п. Сегодня фразеологизм употребляется в значении резко отрицательной характеристики о работе кого-либо.

Происхождение этого оборота обычно объясняют тем, что человеку, получившему такой документ, не разрешалось жить на одном месте более 2-3 дней и ему приходилось скитаться, подобно волку.

Кроме этого, во многих сочетаниях волчий означает "ненормальный, нечеловеческий, звериный", что усиливает противопоставление между обладателем волчьего билета и прочими "нормальными" людьми. - Врет как сивый мерин

Есть несколько вариантов происхождения фразеологизма.

1. Слово мерин происходит от монгольского morin "лошадь". В исторических памятниках конь сив, мерин сив весьма типичны, прилагательное сивый "светло-серый, седой" показывает старость животного. Глагол врать имел в прошлом иное значение - "говорить вздор, пустословить; болтать". Сивый мерин здесь - поседевший от долгой работы жеребец, а переносно - мужчина, который уже заговаривается от старости и несет докучливый вздор.

2. Мерин - жеребец, сивый - старый. Выражение объясняется обычным хвастовством старых людей своими силами, будто бы еще сохранившимися, как у молодых.

3. Оборот связан с отношением к сивой лошади как к глупому существу. Русские крестьяне избегали, например, прокладывать первую борозду на сивом мерине, т. к. он "врал" - ошибался, неверно прокладывая ее. - Дать дуба

- умереть

Оборот связан с глаголом задубеть - "остыть, потерять чувствительность, сделаться твердым". Дубовый гроб всегда был знаком особой почести умершему. Пётр I ввел налог на дубовые гробы - как на предмет роскоши. - Жив, курилка!

Происхождение выражения связано с игрой "Курилкой", популярной в XVIII веке в России на посиделках в зимние вечера. Играющие садились в кружок и передавали друг другу горящую лучину, приговаривая "Жив, жив, Курилка, не умер, ножки тоненьки, душа коротенька...". Проигрывал тот, у кого лучина гасла, начинала дымить, куриться. Позднее эта игра была заменена "Гори, гори ясно, чтобы не погасло". - Зарубить на носу

В старое время почти все население в русских деревнях было неграмотным. Для учета сданного помещику хлеба, произведенной работы и т. п. применялись так называемые бирки - деревянные палки длиной до сажени (2 метров), на которых ножом делали зарубки. Бирки раскалывали на две части так, чтобы зарубки были на обеих: одна оставалась у работодателя, другая - у исполнителя. По количеству зарубок производился расчет. Отсюда выражение «зарубить на носу», означающее: хорошенько запомнить, принять во внимание на будущее. - Играть в бирюльки

В старину на Руси была распространена игра в "бирюльки". Она заключалось в том, чтобы с помощью небольшого крючка вытащить, не задев остальные, одну из другой кучи все бирюльки - всевозможные маленькие игрушечные вещички: топорики, рюмочки, корзиночки, бочоночки. Так проводили время в долгие зимние вечера не только дети, но и взрослые.

Со временем выражение "играть в бирюльки" стало означать пустое времяпрепровождение. - Лаптем щи хлебать

Лапти - плетеная обувь из лыка (подкоркового слоя лип), охватывающая только ступню ног, - на Руси были единственно доступной обувью бедных крестьян, а щи - род супа из капусты - самой простой и любимой их едой. В зависимости от достатка семьи и времени года щи могли быть или зелеными, то есть со щавелем, или кислыми - из квашеной капусты, с мясом или постными - без мяса, которые ели во время поста или в случае крайней бедности.

Про человека, который не мог заработать себе на сапоги и более изысканную еду, говорили, что он "лаптем щи хлебает", то есть живет в страшной нищете и невежестве. - Лебезить

Слово «лебезить» происходит от немецкой фразы «Iсh liebe sie» (ихь лебе зи - я люблю вас). Видя неискренность в частом повторении этого «лебе зи», русские люди остроумно образовали из этих немецких слов русское слово «лебезить» - значит заискивать, подольщаться к кому-нибудь, лестью добиваться чьего-нибудь расположения, благосклонности. - Ловить рыбу в мутной воде

Издавна одним из запрещенных способов ловли рыбы, особенно во время нереста, является ее оглушение. Известна басня древнегреческого поэта Эзопа о рыбаке, который мутил воду вокруг сетей, загоняя туда ослепленную рыбу. Затем выражение вышло за пределы рыбной ловли и приобрело более широкое значение - извлекать выгоду из неясной обстановки.

Известна и пословица: "Прежде чем рыбу ловить, [нужно] воду мутить", то есть "преднамеренно создать неразбериху для извлечения выгоды". - Мелкая сошка

Выражение пришло из крестьянского обихода. В русских северных землях соха - это крестьянская община от 3 до 60 дворов. А мелкой сошкой называли очень бедную общину, а затем и ее бедных обитателей. Позже мелкой сошкой стали называть и чиновников, занимающих низкое положение в государственной структуре. - На воре шапка горит

Выражение восходит к старинному анекдоту о том, как нашли на рынке вора.

После тщетных попыток найти вора люди обратились за помощью к колдуну; тот громко крикнул: "Смотрите-ка! На воре шапка горит!" И вдруг все увидели, как какой-то человек схватился за шапку. Так вор был обнаружен и уличен. - Намылить голову

Царский солдат в старину служил бессрочно - до смерти или до полной инвалидности. С 1793 года был введен 25-летний срок военной службы. Помещик имел право за провинность отдавать своих крепостных в солдаты. Так как рекрутам (новобранцам) сбривали волосы и о них говорили: «забрили», «забрили лоб», «намылили голову», то выражение «намылю голову» стало в устах властителей синонимом угрозы. В переносном значении «намылить голову» означает: сделать строгий выговор, сильно побранить. - Ни рыба, ни мясо

В Западной и Центральной Европе XVI века в христианстве появилось новое течение - протестантизм (лат."протестовать, возражать"). Протестанты, в отличие от католиков, выступали против Папы Римского, отрицали святых ангелов, монашество, утверждая, что каждый человек сам может обращаться к Богу. Их обряды были просты и недороги. Между католиками и протестантами шла упорная борьба. Одни из них в соответствии с христианскими заповедями ели скромное - мясо, другие предпочитали постное - рыбу. Если же человек не примыкал ни к какому движению, то его презрительно называли "ни рыба, ни мясо". Со временем так стали говорить о человеке, не имеющем четко выраженной жизненной позиции, не способном на активные, самостоятельные действия. - Негде пробы ставить

- неодобрительно о развратной женщине.

Выражение, основанное на сравнении с золотой вещью, переходящей от одного хозяина к другому. Каждый новый хозяин требовал проверить изделие у ювелира и поставить пробу. Когда изделие побывало во многих руках, на нем уже не оставалось места для пробы. - Не мытьем, так катаньем

До изобретения электричества тяжелый чугунный утюг раскаляли на огне и, пока он не остынет, гладили им белье. Но процесс этот был тяжелым и требовал определенной сноровки, поэтому часто белье "прокатывали". Для этого выстиранное и почти высушенное белье закрепляли на специальной скалке - круглой деревяшке наподобие той, какой раскатывают в настоящее время тесто. Затем с помощью рубеля - изогнутой рифленой доски с ручкой - скалку вместе с накручивающемся на нее бельем катили по широкой плоской доске. При этом ткань натягивалась и выпрямлялась. Профессиональные прачки знали, что хорошо прокатанное белье имеет более свежий вид, даже если стирка прошла не совсем удачно.

Так появилось выражение "не мытьем, так катаньем", то есть добиваться результата не одним, так другим способом. - Ни пуха ни пера

- пожелание удачи в чем-либо.

Выражение, первоначально употреблялось как «заклинание», призванное обмануть нечистую силу (этим выражением напутствовали отправляющихся на охоту; считалось, что прямым пожеланием удачи можно было «сглазить» добычу).

Ответ «К черту!» должен был еще больше обезопасить охотника. К черту – это не ругательство типа «Пошел к черту!», а просьба отправиться к черту и сказать ему об этом (о том, чтобы охотнику не досталось ни пуха, ни пера). Тогда нечистый сделает наоборот, и будет то, что надо: охотник вернется «с пухом и пером», т. е. с добычей. - Перекуем мечи на орало

Выражение восходит к Ветхому Завету, где говорится, что "наступит время, когда народы перекуют мечи орала и копья на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать".

В старославянском языке "орало" - орудие для обработки земли, нечто вроде плуга. Мечта установления всеобщего мира образно выражена в скульптуре советского скульптора Е.В. Вучетича, изображающей кузнеца, перековывающего меч в плуг, которая установлена перед зданием ООН в Нью-Йорке. - Попасть в просак

Просак - это барабан с зубьями в машине, при помощи которого чесали шерсть. Попасть в просак - значило искалечиться, лишиться руки. Попасть в просак - попасть в беду, в неловкое положение. - Сбить с панталыку

Привести в замешательство, запутать.

Панталык - искаженное Пантелик, гора в Аттике (Греция) со сталактитовой пещерой и гротами, в которых было легко заблудиться. - Соломенная вдова

Связка соломы у русских, немцев и ряда других народов служила символом заключенного договора: выдачи замуж или купли-продажи. Сломать солому означало разорвать договор, разойтись. Существовал и обычай стелить постель новобрачным на ржаных снопах. Из цветов соломы плели и свадебные венки. Венок (от санскритского слова "вене" - "связка", в значении связка волос) был символом заключения брака.

Если муж куда-нибудь надолго уезжал, то говорили, что женщина осталась при одной соломе, так появилось выражение "соломенная вдова". - Танцевать от печки

Выражение стало популярно благодаря роману русского писателя XIX века В.А. Слепцова «Хороший человек». Главный герой романа "неслужащий дворянин" Сергей Теребенев возвращается в Россию после долгих странствий по Европе. Он вспоминает, как его в детстве учили танцевать. Все движения Сережа начинал от печки и если ошибался, учитель говорил ему: "Ну, ступай к печке, начинай сначала". Теребенев понял, что его жизненный круг замкнулся: начинал он с деревни, потом Москва, Европа и, дойдя до края, он опять возвращается в деревню, к печке. - Тертый калач

На Руси калач - это пшеничный хлеб в форме замка с дужкой. Тертый калач выпекался из крутого калачного теста, которое долго мяли и терли. Отсюда появилась и пословица "Не терт, не мят, не будет калач", что в переносном смысле означает: "беды человека учат". А слова "тертый калач" стали крылатыми - так говорят об опытном, много повидавшем человеке, который много "терся между людьми". - Тянуть канитель

Канитель - очень тонкая, сплющенная, витая золотая или серебряная проволока, употребляемая для вышивания. Изготовление канители состоит в вытягивании ее. Работа эта, выполняемая вручную, утомительно-однообразна и отнимает много времени. Поэтому выражение «тянуть канитель» (или «разводить канитель») в переносном смысле стало означать: делать что-нибудь однообразное, нудное, вызывающее досадную потерю времени. - У черта на куличках

В глубокой древности кулигами называли поляны в дремучих лесах. Язычники считали их заколдованными. Позже люди расселялись вглубь леса, отыскивали кулиги, поселялись там со всем семейством. Отсюда и пошло выражение: у черта на куличках, т. е. очень далеко. - Чересчур

В славянской мифологии Чур или Щур - предок, родоначальник, бог домашнего очага - домовой.

Первоначально «чур» означало: предел, граница.

Отсюда возглас: «чур», означающий запрет касаться чего-нибудь, переходить за какую-нибудь черту, за какой-нибудь предел (в заклинаниях против «нечистой силы», в играх и т. п.), требование соблюсти какое-нибудь условие, уговор.

От слова «чур» родилось слово «чересчур», означающее: перейти через «чур», выйти за предел. «Чересчур» - значит слишком, не в меру, чрезмерно. - Шерочка с машерочкой

До XVIII века женщины получали домашнее образование. В 1764 году в Петербурге при Воскресенском Смольном женском монастыре был открыт Смольный институт благородных девиц. Учились в нем дочери дворян с 6 до 18 лет. Предметами обучения были закон божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, словесность, танцы, музыка, различные виды домоводства, а также предметы "светского обхождения". Обычным обращением институток друг к другу было французское ma chere. От этих французских слов появились русские слова "шерочка" и "машерочка", которые в настоящее время употребляются для названия пары, состоящей из двух женщин. - Ходить козырем

В древней Руси бояре, в отличие от простолюдинов, пришивали к вороту парадного кафтана расшитый серебром, золотом и жемчугом воротник, который назывался козырем. Козырь внушительно торчал вверх, придавая гордую осанку боярам. Ходить козырем – ходить важно, а козырять – хвастаться чем-нибудь.

В одной русской народной песне поётся:

Он принёс три кармана:

Первый карман – с пирогами,

Второй карман – с орехами…

Казалось бы, что за несуразица: что значит «принести карман»?

В старых словарях указано, что некогда на Руси словом «карман

» обозначалась торба или мешок, которые прикреплялись снаружи к одежде.

Подобные карманы иногда вешали на конские сёдла, если было необходимо, их не закрывали, а «держали

(раскрытыми) шире

».

В наши дни говоря «держи карман шире»

мы хотим насмешливо отозваться о чьих-либо завышенных требованиях.

Дело табак

В выражении дело табак понятны оба слова, но почему сочетание их означает «очень плохо», «безнадежно»? Понять это можно, заглянув в историю. Давайте сделаем это вместе.

Оказывается, выражение дело табак пошло от волжских бурлаков. Переходя вброд неглубокие заливы или небольшие притоки Волги, бурлаки подвязывали свои кисеты с табаком к шее, чтобы они не намокли. Когда вода была настолько высока, что подходила к шее и табак намокал, бурлаки считали переход невозможным, а свое положение в этих случаях очень плохим, безнадежным.

Дым коромыслом

Дым коромыслом - как это? Разве может дым быть связан с коромыслом, на котором носят ведра с водой? Что означает это выражение?

Много лет назад бедняки ставили на Руси так называемые курные избы без труб. Дым из устья печи валил прямо в избу и выходил либо через «волоковое» окно, либо через открытые двери в сени. Говорят: «тепло любить - и дым терпеть», «и курна изба, да печь тепла». Со временем дым стали выводить через трубы над крышей. В зависимости от погоды дым идет либо «столбом» - прямо вверх, либо «волоком» - стелется книзу, либо «коромыслом» - валит клубами и дугой переваливается. По тому, как дым идет, гадают на вёдро или ненастье, на дождь или ветер. Говорят: дым столбом, коромыслом - про всякую людскую сутолоку, многолюдную ссору со свалкой и суетой, где ничего не разберешь, где «такой содом, что пыль столбом, дым коромыслом, - не то от таски, не то от пляски».

Душа в пятки ушла

Когда человек очень сильно напуган, то может развить необычно высокую скорость бега. Первыми эту особенность заметили еще древние греки.

Описывая в своей «Иллиаде», как враги испугались героя Гектора, внезапно появившегося на поле битвы, Гомер использует такую фразу:«Каждый дрогнул, и у всех отвага в ноги ушла…»

С той поры выражение «душа в пятки ушла»

мы употребляем, когда говорим о человеке, который перетрусил, сильно испугался чего-либо.

Начнём с того, что никакого слова кулички

в русском языке нет. От куличавыйдут куличики, от кулика - кулички. На самом же деле не на кулички надо посылать, а на кулижки. Вот тогда справедливость восторжествует, и мы сможем приступить к объяснению этого истинно русского оборота.

Кулиги и кулижки были очень известными и весьма употребительными словами на Севере России. Когда хвойный лес «ослабевает», там появляются прогалины, поляны. На них мгновенно начинают расти трава, цветы и ягоды. Эти лесные острова и назывались кулигами. Еще с языческих времен на кулигах совершались жертвоприношения: жрецы закалывали оленей, овец, телок, жеребцов, все наедались досыта, напивались допьяна.

Когда же пришло на Русь христианство и стало оно теснить язычество, пришел на кулигу крестьянин, поставил избу, стал сеять рожь, ячмень, появлялись целые деревенские артели. Когда же жить становилось теснее, уходили от стариков дети и племянники, да порой так далеко, что и вести достигать переставали, жили, как у чёрта на куличках

.

При царе Алексее Михайловиче существовал такой порядок: просьбы, жалобы или челобитные, обращённые к царю, опускали в специальный ящик, прибитый к столбу возле дворца в селе Коломенском под Москвой.

В те времена все документы писали на бумаге, свертываемой в виде свитка. Свитки эти были длинные, потому и ящик был длинный, или, как тогда говорили, долгий .

Просители, опустившие своё прошение в ящик, должны были долго ждать ответа, кланяться в ноги боярам и дьякам, приносить им подарки и взятки, чтобы получить ответ на свою жалобу. Связанные с этим волокита и взятки были обычным явлением. Вот почему такая недобрая слава на долгие годы пережила долгий ящик . Выражение это означает: безбожно затянуть дело.

Прежде всего напомним, что так говорят о приобретении дешёвом, но в то же время вполне стоящем, нужном, хорошем. Получается, что слово сердито может употребляться в «хорошем» значении? Покопавшись в словарях, выясняем: раньше это слово действительно имело значение «дорогой», «хороший». Что же тогда за каламбур получается: «Дешево, но… дорого»? Но ведь дорого может быть не только по цене (особенно если вспомнить, что слово сердитый имеет общий корень со словом сердце).

Некоторые языковеды утверждают, что это выражение возникло как противопоставление пословице: дорого, да мило — дёшево, да гнило. Бывает, что и дёшево, и сердито .

Из дореволюционных судов в нашу речь пришло множество язвительных выражений. Используя их, мы и не задумываемся, как они произошли.

Часто можно услышать выражение«дело выгорело

», то есть кто-то добился своей цели. За этими словами стоит прежнее вопиющее безобразие, творившееся в судебной системе. Раньше процесс мог остановиться из-за того, что пропадали документы, собранные следствием. В этом случае виноватых невозможно было наказать, а невиновных – оправдать.

Подобная ситуация описана в повести Гоголя, где поссорились два друга.

Свинья, принадлежавшая Ивану Ивановичу, вбегает в судебный зал и съедает жалобу, поданную бывшим другом ее хозяина Иваном Никифоровичем. Кончено, это лишь веселый вымысел. А в реальности бумаги нередко сгорали, и не всегда случайно. Тогда подсудимый, который хотел прекратить или затянуть процесс, оставался очень довольным и произносил про себя: «Ну вот, выгорело моё дело!»

Так что —«дело выгорело

» несёт в себе напоминание о тех временах, когда правосудие вершили не судьи, а взятки.

Дело в шляпе

Несколько столетий назад, когда почты в теперешнем её виде не существовало, все сообщения доставлялись гонцами на лошадях. По проезжим дорогам бродило тогда немало разбойников, и сумка с пакетом могла привлечь внимание грабителей. Поэтому важные бумаги, или, как их раньше называли, дела , зашивали под подкладку шляпы или шапки. Отсюда и возникло выражение - «дело в шляпе » и означает то, что всё хорошо, всё в порядке. Об успешном завершении, исходе чего-либо.

Горе луковое

Когда человек рыдает, значит, у него что-то случилось. Вот только причина, по которой на глаза наворачиваются слезы, не во всех случаях связана с каким-нибудь несчастьем. Когда вы чистите или режете лук, слёзы текут ручьем. И причина тому – «горе луковое ».

Присказка эта известна и в других странах, только там она немного видоизменена. У немцев, например, встречается фраза «луковые слёзы». Эти слёзы люди проливают по пустякам.

Выражение «горе луковое» также означает мелкие неурядицы, сильно печалиться из-за которых не стоит .

Глухая тетеря

Опытный охотник аккуратно подбирается к беззаботно сидящему на ветке тетереву. Птица, ничего не подозревая, занята тем, что заливается своим замысловатым пением: тёканье, щелканье и скирканье наполняет все вокруг. Тетерев так и не услышит, как охотник подкрадётся на приемлемое расстояние и разрядит свою двустволку.

Давно было замечено, что токующий тетерев на время теряет слух. Отсюда и название одной из пород тетеревов – глухарь.

Выражение «глухая тетеря» относится к разиням, сонным, ничего не замечающим вокруг людям . Хотя по природе своей эти птицы являются очень чуткими и внимательными.

Согласитесь, что иногда нам доводится видеть ситуации, когда ответственный за какое-то мероприятие человек может бегать взад-вперед со словами: – нет гвоздя программы! В этом случае каждый понимает, что даже он немного виноват в этом. Вернувшись домой с какого-либо концерта, мы можем говорить о том, что гвоздь программы – это народный певец или другая выдающаяся личность, которая была на сцене.

Одним словом, гвоздь программы – это уникальный номер или выступление, которое способно вызвать неподдельный интерес у публики. Известно, что данный фразеологизм был интерпретирован во многих языках, однако до нашего времени он дошёл неизменным.

Данная присказка возникла в качестве насмешки и издевательства над многочисленными туристами, которые в XIX веке огромными толпами осуществляли путешествия по, так называемым, заграничным местам, причём делали они это настолько быстро, что им даже не удавалось насладиться природной красотой и колоритом. Но в дальнейшем они так расхваливали всё «увиденное», что все только диву давались.

Также в 1928 году великий писатель Максим Горький в одном из своих выступлений также использовал данное выражение, что ещё больше закрепило его в простом народе. Ну и сегодня его часто используют в богеме общества, которая также хвалится своими познаниями мира и многочисленными путешествиями по всему миру.

Из другого источника:

Иронический. Не вдаваясь в детали, наспех, поверхностно (делать что-либо).

Сравни: на скорую руку; на живую нитку; на живую руку; с противоположным значением: вдоль и поперек.

«Для путевых очерков редакция собирается послать на трассу другого человека, это надо делать основательно, а не так, кавалерийским наскоком, галопом по европам.»

Ю. Трифонов. «Утоление жажды»

Врёт, как сивый мерин

Врёт, как сивый мерин

- эту присказку, которую часто можно услышать в народе, достаточно сложно истолковать. Согласитесь, сложно объяснить то, почему именно мерин, являющийся представителем животного мира, удостоился такого звания. А если учесть тот факт, что идёт конкретизация масти – сивый мерин

, то вопросов становится ещё больше. Многие, кто занимается изучением данного феномена, говорят о том, что все связано с ошибкой, произошедшей в памяти нашего народа. Ведь никакими другими фактами это просто-напросто не объясняется.

Всем известный языковед Даль говорил о том, что на протяжении многих лет слово «врёт»

, используемое в наши дни, могло произойти от слова «прёт»

в результате неправильного произношения одного из носителей. Изначально сивый мерин может похвастаться огромной силой и выносливостью.

Но при этом не стоит забывать о том, что сивый мерин

чем-то значительно не отличается от гнедых или серых лошадей, которые также могут похвастаться выносливостью и сообразительностью. Из этого следует, что народные массы вряд ли могли их просто-напросто исключить из фразеологизма и выделить именно сивого мерина.

На сегодняшний день можно найти еще одно достаточно интересное толкование. Считается, что впервые данный фразеологизмзародился при воспоминаниях о человеке по имени Сивенс-Меринг, который имел славу наглого лжеца. О нём ходили дурные слухи, поэтому многие говорили – врёт, как Сивенс-Меринг

. Может быть, после многолетнего использования данного варианта, установился именно тот, который мы часто используем сегодня.

Есть и другие мнения, которые полностью опровергают предыдущие версии. Говорится, что есть и другие его интерпретации, типа «ленив, как сивый мерин» и другие. Взять, к примеру, всем известного Гоголевского героя Хлестакова, который часто в своей речи использует выражение «глуп, как сивый мерин

». Сюда также стоит отнести и понятие «бред сивой кобылы», которое обозначает ахинею и полную чепуху. Одним словом, фразеология до сих пор так и не смогла дать чёткого толкования выражению «врёт, как сивый

мерин

», но это не мешает нам его использовать в ежедневном общении.

Впросак попасть

ручной просак

Теперь верёвку, бечёвку, канаты делают на фабриках, а не так давно это был кустарный промысел. Целые села занимались им.

На улицах стояли столбы с крючьями, от них канаты тянулись к деревянным колесам. Их вращали, бегая по кругу, лошади. Все эти приспособления кустарей-канатчиков назывались .

Надо было внимательно следить, чтобы не зацепиться за туго свертывающийся в просаке жгут. Если попадет в плетение кончик пиджака или рубахи - прощай одежда! Искромсает ее просак, изорвёт, а иногда и самого человека изувечит.

В. И. Даль поясняет: «Просак — пространство от прядильного колеса до саней, где снуется и крутится бечёвка.. ; если попадёшь туда концом одежды, волосами, то скрутит, и не выдерешься; от этого и поговорка».

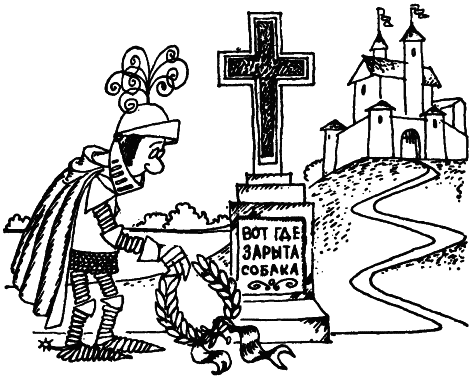

Вот где собака зарыта!

Как гласит история, у бывалого австрийского вояки Сигизмунда Альтенштейга был любимый пес, который сопровождал его во всех военных походах. Случилось так, что судьба забросила Сигизмунда на голландские земли, где он попал в очень опасную ситуацию. Но преданный четвероногий друг быстро пришел на выручку и спас хозяина, пожертвовав своей жизнью. Чтобы отдать дань уважения псу, Альтенштейг устроил торжественные похороны, а могилу украсил памятником, увековечивающим героический поступок собаки.

Но через пару веков найти памятник стало очень сложно, лишь некоторые местные жители могли помочь туристам отыскать его.

Тогда то и родилось выражение «Вот где собака зарыта! », означающее «выяснить истину», «найти искомое».

Существует еще одна версия происхождения этой фразы. Перед финальным морским сражением между персидским и греческим флотом греки загрузили всех детей, стариков и женщин в транспортные корабли и отправили подальше от места баталии.

Преданный пёс Ксантиппа, сына Арифрона, вплавь догнал судно и, встретившись с хозяином, издох от изнеможения. Ксантипп, поражённый поступком собаки, воздвиг своему любимцу памятник, ставший олицетворением преданности и отваги.

Некоторые языковеды считают, что поговорку придумали кладоискатели, опасающиеся злых духов, которые охраняют клады. Чтобы скрыть свои истинные цели, они говорили «чёрный пес» и собака, что обозначало соответственно нечистую силу и клад. Исходя из этого предположения, под фразой «Вот где собака зарыта » подразумевалось «Вот где клад зарыт».

Вольному воля

Возможно, кому-то это выражение кажется полной бессмыслицей: вроде «масло масляное ». Но не торопитесь с выводами, а лучше послушайте.

Много лет тому назад древнерусские удельные князья писали в своих договорах друг с другом: «А боярам, и детям боярским и слугам, и крестьянам вольная воля …»

У вольного воля была, таким образом, правом, привилегией, означала свободу действий и поступков, позволяла жить на земле, пока живется, и уходить, куда вздумается. Пользовались этой свободой только вольные люди, какими считались в те времена сыновья при отцах, братья при братьях, племянники при дядях и так далее.

А были еще холопы и рабы, навечно принадлежавшие господам. Они могли быть заложены, как вещь, проданы и даже убиты без суда и следствия.

Симони: волному воля, ходячему путь;

Даль: вольному воля — спасённому рай, бешеному поле, чёрту болото.

В сорочке родиться

В одном из стихотворений русского поэта Кольцова есть строки:

Ох, в несчастный день,

В бесталанный час

Без сорочки я

Родился на свет…

Непосвященным людям последние две строчки могут показаться весьма странными. Можно подумать, что лирический герой сожалеет, что в утробе матери не успел натянуть на себя сорочку, или, выражаясь всем понятным языком, рубашку.

Когда-то сорочкой называли не только элемент одежды, но и различные пленки. Тонкая перепонка, находящаяся под яичной скорлупой тоже могла носить такое название.

Иногда случается, что голова ребенка, когда тот появляется на свет, может быть покрыта пленкой, которая вскоре спадает. По старинным поверьям, ребенок, родившийся с такой пленочкой будет в жизни счастливым. А французы даже придумали для нее специальное название – «шапка счастья ».

В наши дни мысль о том, что благодаря небольшой пленке на голове новорожденного он будет удачлив, вызывает улыбку. Однако в переносном смысле мы часто употребляем это выражение, когда говорим о людях, которым повезло в чем-нибудь. Сейчас фраза употребляется только в качестве поговорки, а народная примета уже давно канула в лету.

Кстати говоря, не только в русском языке есть такая пословица. Европейцы тоже используют похожие выражения, например, «в чепчике родиться ». У англичан есть другая фраза, имеющая такой же смысл: «родиться с серебряной ложкой во рту». Но она произошла от другого обычая. Дело в том, что на Туманном Альбионе новорожденным принято дарить на удачу ложки, сделанные из серебра.

Когда-то распорядок всей монастырской жизни определялся монастырскими уставами. Один монастырь руководствовался одним уставом, другой - другим. Более того: в старину некоторые монастыри имели свои судебные уставы и обладали правом самостоятельно судить своих людей во всех их грехах и прегрешениях.

Выражение: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят » это в переносном смысле употребляется в значении нужно подчиняться установленным правилам, обычаям в обществе, доме, а не устанавливать свои собственные.

Балбешка стоеросовая

Так говорят о бестолковом, глупом человеке.

«Извините меня, чего я вам такое глупое, несуразное наговорил, соскочило у меня с языка, сам не знаю, дурак я, балбешка стоеросовая» (Ю. Бондарев).

Артист погорелого театра

О человеке, чьи реальные способности или возможности не соответствуют их предполагаемому уровню.

«Смерть у всех одна, для всех одинакова, и освободиться от неё никому не дано. И пока она, смерть, подстерегает тебя в неизвестном месте, с неизбежной мукой, и существует в тебе страх от неё, никакой ты не герой и не бог, просто артист из погорелого театра, потешающий себя и полоротых слушателей»

(В. Астафьев).

Эта идиома (устойчивое словосочетание) предназначена для оценки непрофессионалов. Пару веков назад профессия актёра театра была мягко говоря непрестижной.

Отсюда и пренебрежение, сквозящее во фразе: во-первых, актёр, а во-вторых, без театра. Другими словами, цирк уехал, а клоуны остались.

Потому, что погорелый театр — это не тот театр, что уничтожен пламенем пожара, а тот, что обанкротился из-за неумелой игры актёров.

Аппетит приходит во время еды

О возрастании чьих-либо потребностей по мере их удовлетворения.

Выражение вошло в употребление после того, как его использовал французский писатель Ф. Рабле (1494-1553) в своем романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532).

Ангел-хранитель

Согласно религиозным представлениям существо, являющееся покровителем человека.

«Он всякий раз молился, пока не ощущал у себя на лбу как бы чьего-то свежего прикосновения; это, думал он тогда, ангел-хранитель принимает меня» (И. Тургенев).

О человеке, проявляющем к кому-либо постоянное внимание и заботу.

Бить челом

Древней стариной веет от этого исконно русского выражения. А пошло оно от московских дворцовых обычаев. Собирались, бывало, самые близкие к царю бояре в «передней» Кремлевского дворца рано утром и после обеда в вечерню. Увидев царя, начинали кланяться, касаясь лбом пола. А иные делали это с таким усердием, что даже постукивание слышалось: оцени, мол, государь, нашу любовь и усердие.

Свежо предание, а верится с трудом.

Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;

Как не в войне, а в мире брали лбом —

Стучали об пол, не жалея!

А. Грибоедов, «Горе от ума»

Таким образом, бить челом означает прежде всего «кланяться », ну а второе его значение - «просить о чем-то», «жаловаться», «благодарить».

«Восточное великолепие царствовало при Дворе наших царей, которые, следуя Азиятскому обыкновению, заставляли послов не иначе говорить речи, как стоя на коленах и повергаться пред троном на землю, от чего произошло тогда употребительное выражение: бью челом» .

Приводимое при этом свидетельство существования земного поклона относится не ранее чем к XVI веку, так как первым постоянный титул «царя» принял в Москве только Иван Грозный в 1547 году. Выходит, что история словосочетания «бить челом» начиналась дважды. Сначала «били челом» в буквальном смысле, признавая свою вину, а с введением христианства — поклоняясь Господу Богу. Затем «били челом» на словах, жалуясь, благодаря и приветствуя, и, наконец, ввели обычай кланяться в землю государю при дворе, что называлось также «бить челом».

Тогда, в первом случае, выражение подразумевало не «земной поклон», а «поясной поклон», в том его виде, когда при испрашивании прощения при местнических спорах, провинившийся стоя на нижней ступеньке крыльца, кланялся своему владыке в пояс. Сильный при этом стоял на верхней ступеньке. Поясной поклон, таким образом, сопровождался челобитьем, стуком лба о ступеньки.

Чужими руками жар загребать

Это означает: пользоваться результатами чужого труда.

А о каком жаре идёт речь?

Жар - это горящие угли. И, кстати сказать, загребать их из печи было для хозяйки делом совсем непростым: проще и легче было бы для неё сделать это «чужими руками».

В простонародии встречается и более грубый вариант:

» На чужом херу в рай ездить.»

Бить баклуши

Бить баклуши - бездельничать.

А что такое баклуши ? Ведь должно же слово иметь свой собственный смысл?

Да, конечно. Когда на Руси хлебали щи и ели кашу деревянными ложками, десятки тысяч кустарей били баклуши , то есть кололи чурбачки липового дерева на заготовки для мастера-ложкаря. Работа эта считалась пустячной, ее выполнял обычно подмастерье. Потому и стала она образцом не дела, а безделья.

Конечно, всё познается в сравнении, и работа эта казалась лёгкой лишь на фоне тяжёлого крестьянского труда.

И далеко не у каждого получится сейчас хорошо баклуши бить .

Знать на зубок

Какой смысл вкладывается в эти слова - детям известно не хуже взрослых. Знать назубок - значит, например, превосходно выучить стихотворение, затвердить роль и вообще отлично в чем-либо разбираться.

А было время, когда знать назубок , проверить назубок понималось почти буквально. Эта поговорка возникла из обычая проверять на зуб подлинность золотых монет, колец и других изделий из благородного металла. Прикусишь монету зубами, и если не осталось на ней вмятины, значит, подлинная, не поддельная. А то ведь могла попасться фальшивая: полая внутри или залитая дешевым металлом.

Этот же обычай вызвал к жизни и другое яркое образное выражение: раскусить человека , то есть досконально узнать его достоинства, недостатки, намерения.

Выносить сор из избы

Обычно это выражение употребляется с отрицанием: «Не выноси сор из избы !».

Переносное значение его, надеюсь, известно каждому: не следует разглашать ссоры, дрязги, происходящие между близкими людьми, или тайны узкого круга лиц.

А вот истинный смысл этого фразеологизма попробуем сейчас объяснить, хоть это будет и не просто. Связано это выражение с нечистой силой и таких, кстати, в русском языке очень много. По древним поверьям, сор из избы нужно непременно сжигать в печи, чтобы он не достался злым людям. Очень распространены были раньше так называемые знахарские «отводы» или «относы». Отводом мог служить, например, узелок, брошенный на перепутье дорог для «оберега» от болезни. В такой узелок обычно заворачивали уголь или печную золу - печинку .

Она пользовалась у знахарей особой популярностью, потому что именно в печи сжигали сор из избы, в котором встречались волосы и другие необходимые для колдовства предметы. Не случайно поэтому запрет выносить сор из избы вошёл в обиход русского языка.

Вилами по воде писано

Выражение «Вилами по воде писано» происходит из славянской мифологии.

Сегодня оно означает маловерояное, сомнительное и вряд ли возможное событие. В славянской мифологии вилами назывались мифические существа, живущие в водоёмах. По преданию они могли предсказывать судьбу, записывая её на воде. До сих пор «вилы» в некоторых русских диалектах означают «круги».

Во время гадания по воде в реку бросали камешки и по форме образующихся на поверхности кругов, их пересечениям и размерам предсказывали будущее. А так как предсказания эти не точны и редко сбываются, то «вилами по воде писано» стали говорить о маловероятном событии.

В не столь давние времена по деревням ходили цыгане с медведями и устраивали различные представления. Медведей они водили на поводке, привязанном к кольцу, продетому в нос. Такое кольцо позволяло держать медведей в повиновении и выполнять нужные трюки. Во время представлений цыгане показывали различные фокусы, ловко обманывая зрителей.

Со временем выражение стало применяться в более широком смысле — «вводить в заблуждение кого-либо».

Гол как сокол

В старину для взятия осаждённых городов использовали стенобитные орудия, которые назывались «сокОл». Это было окованное железом бревно или чугунный брус, укреплённый на цепях. Раскачивая его, ударяли по стенам и разрушали их.

Образное выражение «гол как сокОл» означает «беден до последней крайности, негде взять денег, хоть головой бейся об стену».

Чур меня

Выражение «Чур меня» пришло к нам из глубокой древности.

Издревле и по сей день мы говорим «Чур меня», «Чур моё», «чур пополам». Чур — это древнейшее название хранителя дома, домашнего очага (Чур — Щур — Пращур).

Именно огонь, душевный и физический, дарует людям тепло, свет, уют и благость во всех смыслах, является главным хранителем родового достояния, семейного счастья.

Произнося это слово-заклинание, мы призываем светлое, дружелюбное существо, присутствие которого заставляет удаляться нечистые силы.

Значение слов очень интересная тема, особенно когда узнаешь и читаешь настоящее значение слов.

Данный список будет пополняться и увеличиваться, но если вы тоже нашли значение русских слов пишете в комментариях.

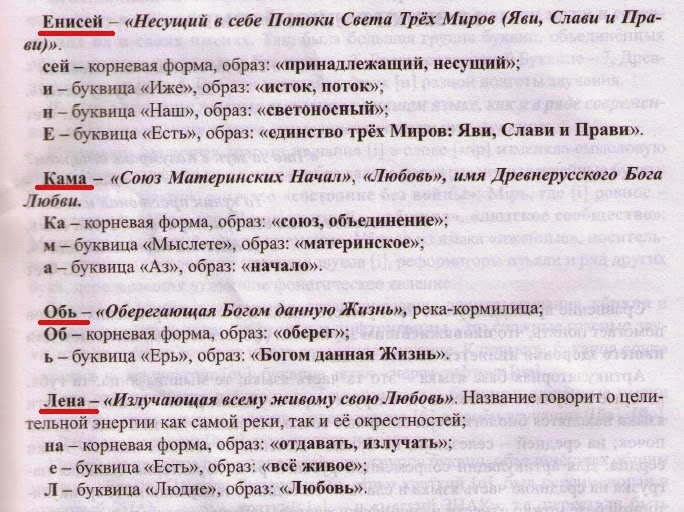

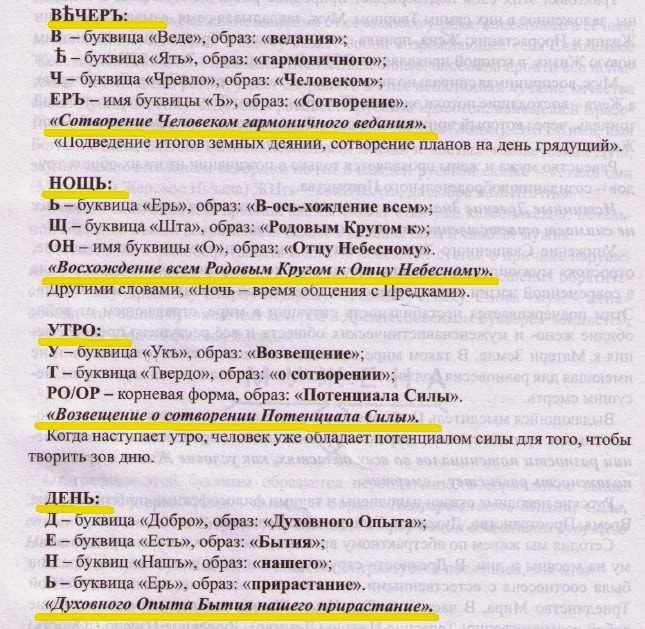

Многим известно, что слова не только несут в себе ОБРАЗ , но и могут выступать в роли передатчика того или иного действия. А наш язык – РУССКИЙ или правильнее РУСЬКИЙ (от слова РУСЬ ) – весь образный и за каждым словом стоит некий образ или действие, заложенное в него.

Поп – Прах Отцев Предавшие, то есть люди которые не верят в религию

Ведьма – ведающая мать, то есть женщина взрастившая 16 детей в родовой традиции.

Счастье – цельность, со-частье, множество разных частичек соединяются. Состояние счастья когда количественный набор информации переходит в качественный.

Толерантность – термин медицинский, взят из трансплантологии и означает неспособность организма отличать чужеродные органы. Достигается такое состояние постепенным угнетением ядовитыми веществами иммунной системы организма, приводя её к апатии и безразличию. Полная толерантность – это смерть.

Культура — Культ Ра – культ Света, Солнца

Радуем-ся - Радуем Себя.

Злим-ся - Злим Себя

Дерём-ся – Дерём Себя

Влюбляем-ся – Влюбляем Себя

Мучим-ся – Мучим Себя

Учим-ся – Учим Себя

Себя – Се Есть Бога Образ

Р О Д Ъ – Изрекая Он Добро Сотворяет

Блуд – сманивает Славян на окольную дорожку, разрушает Обычай и Правду. По его имени детей, рожденных от неправедных союзов мужчины и женщины, которые всегда имели душевные или духовные недостатки, на Руси зовут ублюдками.

Национализм – цельность народа на земле воплощённого

Слова СПАСИБО появилось в русском языке относительно недавно, где-то в начале 20 века. Слово СПАСИБО, возникло в результате сращения двух слов: СПАСИ БОГЪ – спаси богъ → спасибогъ → спасибо. В украинском – спасибi.

Самое забавное то, что нашими предками употреблялось слово ДЯКУЮ, которое сейчас осталось в укр. языке. На самом деле – это русское слово и в Велесовой книге (летопись прошлого русов за 20 000 лет до крещения Киевской Руси) оно упоминается.

И в доказательство того, что слово ДЯКУЮ было ИЗНАЧАЛЬНЫМ, обратите внимание, какое слово в корне многих европейских языков: англ. – thanks, нем. – dankes – это абсолютное тождество укр. дякую, блр. – дзякуй, литов. – d?kui, чеш. – d?kuji, díky , словац. – ?akujem, польск. – dzi?kuj?, dzi?ki, dzi?kowa?, идиш – аданк, норвеж. – Takk, датск. – tak, исланд.- takk, швед. – tack.

СПАСИБО означает – СПАСИ БОГ! На данное слово у людей возникал вопрос – от чего спасать, да и с какой стати? Поэтому, на СПАСИБО отвечали – НЕ ЗА ЧТО (то есть – я ничего плохого не сделал тебе, чтобы меня спасать

Благодарю – Слово БЛАГОДАРЮ образовано из двух слов БЛАГО и ДАРИТЬ-ДАРЮ. Произнося данное слово, вы делитесь частью вашего БЛАГА и лично вы сами, а ни кто-то другой отвечаете добром на добро.

ПОЖАЛУЙСТА – положи лучше – пожалуй – сто рублей).

Пещера – Пища Ра», изначально означало Духовную Пищу , хранилище Знания, необходимого для духовного роста и развития сознания людей.

В современном языке этому понятию более всего соответствует слово «библиотека» – хранилище книг, хотя на самом деле оно значительно шире и глубже.

Наши предки, выжившие после ядерной войны и страшной планетарной катастрофы, произошедшей около 13 000 лет тому назад, хранили в подземных пустотах рукописи, манускрипты, книги и другие носители знаний.

Подходящие пустоты выбирались на необходимой глубине, чтобы там нужный, постоянный микроклимат поддерживался сам собой, без применения технических средств, которых в то время уже не было. Именно отсюда в русском языке и появилось слово пещера.

НЕМЦЫ – это немые для нас люди, то есть иностранцы, чужестранцы. Вот кого понимали под словом «немцы».

СВАДЬБА — Первая руна СВА – небеса, вторая руна Д – деяния, третья руна БА – Богов. То есть СВАДЬБА – это небесное деяние Богов , когда Души не только на земле, но и на небесах соединяются. Но, утверждённый Богом, чтобы скрепить этот союз, как будет называться? Сват . А его помощница? Сватья .

ЛЮБОВЪ — ЛЮ – люди БО – Бога ВЪ – ведают сотваряше. То есть люди бога ведают , а вовсе не какая-то там привязанность или иные глупые пояснения.

Бо –РОД а, это сокращение (аббревиатура) слов БОгатство РОДа .

Смерть – С-МЕР -ть отмеряет жизнь

Время – в-РЕМ -я, отмеряет часы

Совесть – это Совместная Весть между человеком и его Родом, это Совместная Весть Души Человека и Светлых Богов.

Чада – чтущие своих Предков-Богов, но не перекладывающие на них тягости своей жизни;

Веста – это подготовленная и обученная к замужеству девица.

Невеста – хоть и готовая, но не обученная, к замужеству девица.

Потому в жены не-весту никто не брал – это считалось браком .

Приставка “Бес”

Чем примитивнее язык, тем примитивнее мышление человека, тем примитивнее становится сам человек и тем легче таким управлять.

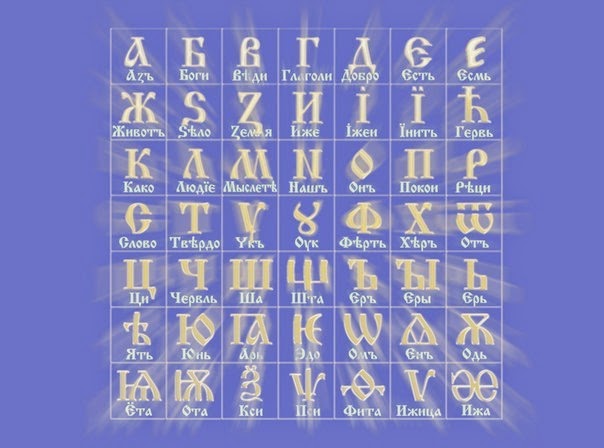

До 1917 г. в России азбуку изучали со смыслом букв: Аз (я), Буки (буквы), Веди (ведать), Глагол, Добро, Есть, Жизнь…

Коммунары, захватив власть в России, закрыли эту информацию, и азбуку стали преподавать без смысла букв. Просто: а, б, в, г, д и всё. Убрали и закрыли смысл.

Сегодня люди на всех просторах СНГ не понимают, почему слово пишется так, а не иначе. Берут орфографический словарь и оттуда переписывают слова бездумно. А на самом деле, многие искажения языка носят мистический характер.

Например, после 1917 г. коммунисты поменяли орфографию для таких слов как: безценный, безполезный, безчеловечный, безпринципный, безсовестный, безсмысленный, безславный, безпощадный, безплодный, безсодержательный, безпомощный и т. д.и заставили писать все эти слова с приставкой «бес» вместо «без». Казалось бы, какая разница. А разница очень велика. «Без» – это отсутствие чего-то, а «бес» – это одно из имен дьявола.

БЕС

… – приставка, внедрённая в русский язык в 1921г. Луначарским-Лениным вопреки православию и правилам русского языка.

Это правило, считают православные, было введено специально, чтобы беса восхвалять и превозносить.

Изучение показывает, что приставки «бес» в русском языке никогда не было, а замена истинной приставки «без…» на «бес…» грубо искажает смысл слова.

Искусственно внедрённая приставка «бес…» обращается в корень и означает нечистый дух, состоящий на службе дьявола. Плохое произношение (косноязычие) характерно для тех, кто слаб на язык и, соответственно, разумение. Ибо слова есть проявление функций мозга.

__________________________________________________________________________________

Также нужно знать НЕ Русские слова.

Еврейские слова :

Чувак – дословно “кастрированный баран”

Пацан – “не функционирующий мужской детородный орган”

Телка, чикса – оба слова оскорбительные, “чикса ” переводится как “проститутка, блудница “…

Вот и задумайтесь, какие мамочки и отцы из этих ребят вырастут, если молодежь не осознает пагубность использования в общении такого жаргона…

Туника крючком — описание и схемы вязания туники Туники для девочек 2 3 год крючком

Туника крючком — описание и схемы вязания туники Туники для девочек 2 3 год крючком Вязаный спицами пуловер с рукавами-кимоно Для вязания стильного пуловера кимоно приготовим необходимые материалы

Вязаный спицами пуловер с рукавами-кимоно Для вязания стильного пуловера кимоно приготовим необходимые материалы Вяжем жгут из бисера крючком Что такое диктовалка для набора бисера на жгут

Вяжем жгут из бисера крючком Что такое диктовалка для набора бисера на жгут Как связать пуловер для женщин – схемы и описание вязания пуловера для начинающих

Как связать пуловер для женщин – схемы и описание вязания пуловера для начинающих