Как называются древние слова. Древнерусский язык

Мудрость русского языка (с юмором от Михаила Задорнова)

Древний язык Руси, русов, русичей.

Больше лекций Сергея Данилова

Значение славянских слов

, история языка (нарезки отВед Задорнова)

значение славянских слов ч4(1-2)

. Значение.

Наш язык полон удивительных слов, несущих огромный смысл! Ведь каждое слово несет серию образов космического плана. Переписывая историю и меняя древние славянские слова на современный язык, мы теряем связь с источником. Мы так же забываем значение слов, т.е. их суть, а для этого они и были созданы. Конечно это сильно отражается на нашей жизни и ее восприятии.

Михаил Задорнов давно исследует значение славянских слов, их трансформацию в современном языке. Существует серия фильмов "Игры Богов", где эта тема раскрыта более полно. Я приведу примеры интересных расшифровок славянских слов из книги Трехлебова "Славянский именослов" (которую кстати скачать можно ).

Основная цель этого словаря - очистить русский язык от искажённого толкования исконно русских слов, имён и понятий. Для возрождения Ведической культуры России и величия державы ныне крайне важно вернуть истинный смысл русских слов. Для правильного понимания значения русских имён не обойтись без этого словаря.

Базовые значения славянскийх слов :

БОГ – “богатый”, т.е. владеющий богатством: параллельным миром, какой-либо стихией и т. д.; покровительствующий какому-либо народу, городу, ремеслу, всеразличным проявлениям Природы. Боги бывают двух видов: те, кто взрастил деваконическое (духовное) тело, имеющее человекоподобную форму – живут в мире Слави; те, кто полностью познали Добро и Зло и взрастили саттвическое (световое) тело – живут в мире Прави.

БОГ РА – славянский бог Солнца, Дажьбог (отсюда: “радуга” – дуга бога Ра; “радость” – то, что дает Ра).

ВЕДИЧЕСКИЕ ПИСАНИЯ – писания, как древние, так и современные, содержащие зерно (суть) изначальных Вед.

ВЕДУН – ведающий, знающий мужчина.

ВЕДЫ – свещенные писания древних ариев: Ригведа, Йаджурведа, Самаведа, Адхарваведа, Веданта-сутра, Шримад-Бхагаватам, Махабхарата, Упанишады, Пураны, Итихасы, Кама-сутра, Аюрведа, Законы Ману. Ныне изданы Славяно-Арийские Веды, хранящиеся на Руси сотни тысяч лет.

ВЕДЬМА – женщина, сведущая в науке создания и воспитания добродетельного потомства (“вед” – знать, “ма” – мать).

ВЕНЧАНИЕ – сведение воедино судьбы мужчины и женщины для семейной жизни во имя создания добродетельного потомства и выполнения Законов Прародителя. В отличие от бракосочетания (сочетания браком), когда каждый из супругов использует другого в эгоистических целях.

ВЕРА – ведение Ра. Иудохристиане подменили веру Всевышнему Богу верой в Бога. Вера зависит от личного духовного опыта всех воплощений (“ве” – ведение, “ра” – свет, солнце; т. е. просветление). * БЕС – приставка в современной грамматике. Злонамеренно введена несведущими людьми для подмены приставки “без” и искажения изначального смысла слов. Например: “бессовестный”, т. е. “бес совестный” (чего не может быть); должно быть – “безсовестный”.

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ – исполнение обрядов веры по Ведам.

ВЕРУЮЩИЙ – человек, исповедующий Веру. Верующие, как и религиозные люди, разделяются на администраторов, фанатиков и мистиков. Администраторы идут в религию с корыстными целями, чтобы потешить свое эго и тщеславие. Фанатики слепо следуют догмам, которые навязывают администраторы. Благодаря существованию этих противоположностей, между ними образуется малочисленная прослойка духовидцев – мистиков, способных через проникновение в духовные миры познать конечную цель любой религии. При встрече администраторы различных религий пытаются доказать правильность своей “веры” и неверность других. Встретившиеся фанатики различных религий вообще не способны привести разумные доводы превосходства своей “веры” и поэтому пытаются друг друга уничтожить. Когда встречаются духовидцы различных религий, осознающие, что Всевышний один и не может быть двух Всевышних, что Его Законы для всех едины, то им не о чем спорить. Они совместно, в мире и согласии, каждый на своем языке молятся и славят Прародителя.

ВОЛХВ – свещеннослужитель, мудрец, звездочёт, волшебник. По Ведическим обычаям, должен выращивать и пасти коров (“вол” – корова, “ховать” – оберегать; т. е. хранитель коров). Отсюда в христианстве – “пастор”, т. е. пастух.

ВОСПИТАНИЕ – создание благоприятных условий для роста и развития всех тел ребёнка (“вос” – востребование, то, что необходимо в данное время, “питание” – питание всех тел человека).

ВРЕД – действие, мешающее эволюционному развитию.

ДУХ – без образное проявление Всевышнего; Нечто, находящееся вне времени и вне пространства.

ДУХОВИДЕЦ – мистик, дваждырождённый. Человек, способный переносить своё сознание в деваконическое тело и прозревать духовные миры.

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ – приобретение Знания, нравственно-этических качеств и способности переносить своё сознание в тонкоматериальные оболочки – в астральное, ментальное, буддхическое и деваконическое тела.

ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВО – достижение качества Личности, уровня Параматмы. Достигается посредством преобразования всех своих тел и оболочек в саттвическое тело – индивидуальное Брахможгёти. Обеспечивает Личностное Любовное взаимоотношение человеческого “Я” со Всевышнем.

ДУХОВНЫЙ УЧИТЕЛЬ – дваждырождённый, обладающий способностью направлять людей на путь самосовершенствования и таким образом помогающий им выйти из круговорота рождения и смерти.

Духовный эгрегор – энергоинформационное поле, созданное духовным опытом предков. Человек подсоединяется к духовному эгрегору через ахаратный столб, который нисходит к макушке головы (там, где волосы закручиваются в спираль).

ДУША – деваконическое тело. Имеет форму человеческого тела и размеры от двух до нескольких сот метров. Взращивается нравственно-этическими победами, отсюда: “бездушный человек” – не имеющий нравственности, потерявший душу или продавший её демонам; “малодушный человек” – имеющий мало нравственно-этических побед; “великодушный человек” – умеющий управлять своими чувствами и переносить сознание в деваконическое тело.

ЖЕНА – супруга. Её обязанности перед мужем таковы: в труде – слуга; в заботе – мать; в стойкости – как земля; в красоте – Лада; в разговоре – мудрец; в постели – ведьма (ведающая мать).

КРАСОТА – то, что подобно богу Солнца – Дажьбогу (“к” – к чему-либо, “Ра” – бог Солнца, “со” – совместная, “та” – та, эта).

КРЕСТЬЯНИН – человек, соразмеряющий, уравновешивающий Ян и Инь энергии на поприще сельского хозяйства.

Кудесник – волшебник, владеющий узелковой (образной) письменностью, кудесами.

КУЛЬТУРА – просвещение, культ Света – Дажьбога (“ур” – свет, “Ра” – бог Солнца, Дажьбог; отсюда русский клич “Ура!”).

ЛЮБОВЬ – осознание единства своего “Я” со всем миром.

Правь – миры богов, имеющих саттвические тела.

РАДОСТЬ – солнечность (“Ра” – солнце; “дость” – достаточность).

РАЗУМ – способность ментального тела обобщать информацию, полученную умом с помощью чувств, и делать соответствующие выводы.

РАСА – изначальный, белый, светлый, чистый. Русские люди, изначальные жители планеты Земля, предки которых прибыли из созвездий Малой и Большой Медведиц, Лебедя и Кассиопеи. Имеют белый цвет кожи, светлые волосы и отличаются друг от друга лишь цветом радужной оболочки глаз, который зависит от спектра света их родных Солнц: сереброглазые (сероглазые) – Д"Арийцы, зеленоглазые – Х"Арийцы, синеглазые – Светорусы, огненноглазые (к"Ариглазые) – Рассены. Отсюда английское название русских людей – Russian (Рашен), т. е. Раса.

СВЕТОЙ – человек, достигший просветления, одухотворения всех своих тел и оболочек.

СЕМЬЯ – основная ячейка Ведического общества. Состоит из семи колен: прадед, дед, отец, я, сын, внук, правнук. Вся семья должна жить вместе, ибо нуждается друг в друге: пожилым нужна материальная опека и возможность передать потомкам свой жизненный опыт и трудовые навыки; хозяину нужно трудиться, чтобы прокормить семью, и потому ему нужно, чтобы кто-то присматривал за его потомками. Воспитывать и заботиться о детях должен опытный, знающий человек.

Славь – миры богов, полубогов и праведников (предков), имеющих деваконические тела.

СЛАВЯНИН – славящий Всевышнего во всех проявлениях (“слав” – слава, “ян” – положительная, мужская, солнечная, созидательная энергия Всевышнего, “ин” – отрицательная, женская, лунная, разрушительная энергия Всевышнего).

Значение остальных славянских слов , имен, и много другой информации вы можете найти в самой книге.

Уважаемые читатели, гости, здесь я вам предлагаю ознакомиться с некоторым количеством устаревших русских слов . Некоторые слова вы ещё знаете и помните, некоторые никогда не слышали, а иные слова приобрели немного другое значение. Итак, перед вами небольшой словарь старинных русских слов :

- Баской - красивый, нарядный.

- Баять - говорить, сказывать.

- Бочаг - глубокая лужа, яма, залитая водой.

- Браный - узорчатый (о ткани).

- Братыня - братина, большой сосуд для пива.

- Брашно - еда, кушанье.

- Бредень, бредник - небольшой невод, которым ловят рыбу вдвоём, идя бродом.

- Былица - былинка, тонкий стебель травы.

- Быличка - рассказ о нечистой силе, в достоверности которого не сомневаются.

- Важко - тяжело, тяжко.

- Варган - поляна, заросшая травой, открытое место в лесу ("На кургане, на варгане").

- Верея, вереюшка - столб, на который навешиваются ворота, косяк у дверей, ворот.

- Веретьё- грубая ткань из конопли.

- Вертеп - пещера; притон; большой ящик с марионетками, управляемый снизу сквозь прорези в полу ящика, в котором разыгрывалось представление на тему Рождества Христова.

- Вершник - едущий впереди верхом.

- Вечор - вчера вечером.

- Виклина - ботва.

- Вица - хворостина, прут, длинная ветка.

- Волотки - стебельки, соломинки, былинки, верхняя часть снопа с колосьями.

- Воронец - брус в избе, служащий полкой.

- Вьялица - вьюга.

- Гай - дубрава, роща, небольшой лиственный лес.

- Галиться - дивиться, любоваться, засматриваться, глазеть, насмехаться.

- Година - хорошая ясная погода, вёдро.

- Голик - веник без листьев

- Гостика - гостья.

- Грядка - полка, идущая от печи к стене.

- Гумно - помещение, сарай для сжатого хлеба, площадка для молотьбы.

- Девятина - срок в девять дней.

- Дежа - кадка, в которой месят тесто для хлеба.

- Долонь - ладонь.

- Доха - шуба с мехом внутрь и наружу.

- Дроля - милый, дорогой, любимый.

- Ендова - широкая медная чаша с носиком.

- Ерофеня - горькое вино, водка, настоянная на травах.

- Живот - жизнь, имущество, душа, скот.

- Жито - всякий хлеб в зерне или на корню.

- Жупан - старинный полукафтан.

- Забедовать - жаловаться, плакаться.

- Загнётка - зольник русской печи.

- Залом - скрученный пучок колосьев.

- Зановитый - что-то чистое, новое.

- Зарадеться - обрадоваться.

- Зарод - большой стог сена продолговатой укладки (не круглый).

- Засек - сучок, закром.

- Зипун - крестьянский кафтан из грубого толстого сукна, без воротника.

- Зрелки - спелые ягоды.

- Исполать - спасибо, хвала, слава.

- Камка - старинная плотная шёлковая узорчатая китайская ткань.

- Кравайцы - пшеничные блины.

- Катанки - валенки.

- Кий, киёк - палка, посох, батог.

- Киса - мешок.

- Китина - стебель гороха, травы.

- Кичка - старинный русскиу праздничный головной убор замужней женщины.

- Кишка - домашняя колбаса.

- Клеть - комната или кладовая в комнате; амбар, пристройка к избе, чулан.

- Кожух - тулуп, шуба.

- Кокорица - подставка, сделанная из корневища.

- Кокурка - булка с яйцом.

- Комель - утолщённая нижняя часть прялки; прилегающая к корню часть дерева.

- Комонь - конь, лошадь.

- Копань - яма для сбора воды, неглубокий колодец.

- Короб - повозка, тарантас.

- Косарь - большой нож с толстым широким лезвием.

- Коты - род тёплой обуви.

- Красный угол - угол в избе, где висели иконы.

- Красота - венец невесты из лент и цветов, символ девичества и девической воли.

- Крома - сума, мешок нищего ("Фома - большая крома").

- Кросна (кросно) - ручной ткацкий станок.

- Кросенца - домотканые рубашки.

- Кудель - вычесанный и перевязанный пучок льна или пеньки, изготовляемый для пряжи.

- Кужель - кудель, вычесанный лён, льняная пряжа высшего качества.

- Куржевина - иней.

- Курить - вытворять.

- Кут - угол, особенно в избе, под образами или возле печи.

- Кутья - разваренные и подслащённые пшеничные зёрна.

Не засоряйте, чада молвь Родную, глаголом и наречьями чужого языка.

В сердцах живут лишь словеса Родные, и мертвы для Души иные голоса.

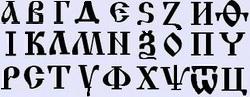

В соответствии с полученной числовой зависимостью соединяем образы буквиц следующим порядком: Азъ и Веди дают нам Глагол : А(1)+В(2)=Г(3); В(2)+Г(3)=Е(5); Г(3)+Е(5)=И(8); Е(5)+И(8)=ГI(13); И(8)+ГI(13)=КА(21) .

Когда Я (а) познаю Мудрость Предков (в), то начинаю Глаголить (г), т.е. доносить её до других. Мудрость (в) и Глагол (г) объединённые, дают Бытие (е) наша. Бытие, соединяясь с Глаголом, создают Равновесие, Гармонию (и). Гармоничное Бытие генерирует уравновешивающую информацию, устраняющую конфликтные причины (гi). И это всё происходит лишь в том случаи, когда человек поступает как Бог, живущий на земле (ка).

Общеизвестное выражение мiръ тьмы в славянской трактовке означает: мiръ 10.000 (тьма=10.000). Образ: мудрость (м) вселенская (i), т.е. не земная (не наша), разграничила (р) сотворяемое (ъ) твердо (т) существующее (ь), мыслящее (м), но воплощающее (ы) не в нашем понимании. А теперь перейдем на числовые образы буквиц: М=40, I=10, Р=100, Ъ=0 (40+100+10=150= 1+5=6 ). Т=300, Ь=0, М=40, Ы=0 (300+40=340=3+4=7 ). 6=S - неизведанное, неизвестное. 7=Z - земля, территория, пространство. Т.о. мiръ тьмы - неизведанное пространство земли - планеты, где бытие не из Вед данное , чуждое (тёмное).

Рассмотрим на примерах, как будет меняться суть образа при использовании действий с числами по правилам х"арийской арифметики. Как мы видим, числительных в Буквице 27, что соответствует числу Земель в Солнечной системе. В данной системе нет нуля, т к ноль - это пустота, а вернее граница. В принципе нуль присутствует, но несколько обособлено, как точка соединения с не явными структурами.

1+2=3, ·А· + ·В· = ·Г·

- аз + мудрость = воплощение мысли (глагол-слово есть материализованная мысль).

1+3=4, ·А· + ·Г· = ·Д·

- аз + воплощённая мысль = накопление, развитие, божественное определение.

1+4=5, ·А· + ·Д· = ·Е·

- аз + развитие = бытие.

1+5=6, ·А· + ·Е· = ·S·

- аз + бытие = сверх меры (многомерное бытие).

1+6=7, ·А· + ·S· = ·Z·

- аз + неизведанное = земля (какой-то результат действий).

1+7=8, ·А· + ·Z· = ·И·

- аз + земля = равновесие, гармония.

1+8=9, ·А· + ·И· = ··

- аз + равновесие = природа.

1+9=10, ·А· + ·· = ·I·

- аз + природа = вселенная (малая)

2+2=4, ·В· + ·В· = ·Д·

- мудрость + мудрость = добро.

3+3=6, ·Г· + ·Г· = ·S·

- глагол + глагол = сверхдлительное

глаголение (болтовня).

4+4=8, ·Д· + ·Д· = ·И·

- добро + добро = гармония (дела долны быть в гармонии, не мешать друг другу).

1х1=1, ·А· х ·А· = ·А а ·

- умножающий род, родитель, творец.

1х2=2, ·А· х ·В· = ·А в ·

- человек, умножающий свои знания; ведающий человек.

Мы рассматривали примеры, когда на окружающий мир воздействует сам человек, а теперь изменим условия.

·Д· · ·Д· = I4I · I4I= 16

- «круг» (завершённость, достаток). 16 = ·SI·

(шесть на десяти, т.е. шесть сверх десяти).

·Д· х ·Д· = I4I 3 · I4I = 32 (·ЛВ·)

- люди ведающие.

·Д· х ·· = I4I 3 · I9I = 72 (·ОВ·)

- мудрость предков.

·В· х ·С· = I2I 3 · I200I = 1600 (··)

- преумноженное слово мудрости

распространяется по всем сферам.

·В· · ·С· = I2I · I200I = 400 (·У·)

- умноженное слово мудрости

передаёт информацию только на одну из мыслительных структур человека (сознание, подсознание, предсознание и т.д.).

Были приведены примеры со сложением (+), умножением - многомерное проникновение (·), преумножением - трёхмерным умножением (х), а теперь применим правила вычитания (-).

·Д· - ·Г· = ·А·

- добро без глагола есть просто человек (из развития, накопления, божественного определения убираем (вычитаем) информацию и получаем дикаря).

В современной науке все чаще и чаще дискутируется вопрос о

внеземном происхождении жизни и, в частности, человека на нашей планете. Давайте уберём (вычтем) человека из природы:

·· - ·А· = ·И·

- получаем равновесное состояние

, что показывает инородность человека для данной природной экосистемы

. Он является в ней дестабилизирующим (посторонним) фактором в достижении равновесного состояния, гармонии. Из природы убираем добро:

·· - ·Д· = ·Е·

, т.е. остается только форма бытия (добро, земля, бытие - формы природы) «голая пустыня», образно говоря (вспомните начертание буквицы Д: нечто, возвышающееся над ровной поверхностью).

В Ведах говорится, что наша земля Мидгард раньше имела три спутника (): Лелю, Фатту, Месяц. Малая луна Леля более 100 тысяч лет назад. Давайте уберём (вычтем) из природы землю (малую планету) и посмотрим, что у нас получится.

·· - ·Z· = ·В·

- осталось только знание (информация) о том, что ранее в природе Мидгарда присутствовала одна из природных форм земли - луна Леля. А теперь зададимся вопросом, какой станет, например, некая структура, если из неё вычесть одну из её составных частей?

·КZ· - ·Д· = ·КГ·

- какая земля без добра? - общение на уровне обмена информацией.

·КZ· - ·В· = ·КЕ·

- какая земля без мудрости? - пустое бытие.

·KZ· - ·Г· = ·КД·

- какая земля без глагола? - накопление.

·КZ· - ·А· = ·КS·

- какая земля без человека? - сверхустойчивые связи в природе, человек либо усиливает, либо разрушает их.

При вычитании и работе с отрицательными числами можно использовать теневые образы буквиц .

·А· - ·В· = - ·А·

- аз без мудрости = отрицание связи с изначальным, божественного в себе.

·В· - ·Д· = - ·В·

- мудрость без добра = невежество, бессистемное знание.

·К· - ·М· = - ·К·

- объем без ментальной матрицы = бессистемность, дробность.

60 - 700 = (-640)

- дух при отсутствии душевности = неудовлетворенность от затемнения смысла, разлад из-за самообмана.

Переходим к делению или соотношению сфер влияния на Земле. Более широко: отношение того, что вверху к тому, что внизу.

·KZ· ·Г· = ··

- разделив землю глаголом, мы получим часть природы.

Сопоставление образных форм для выявления соответствия ()

(не равенства а соответствия) между ними: «человек уравновешенный» и «земля мудрости» каким структурам соответствуют?

(·А· + ·И·) (·Z· + ·В·) (·Г· + ·S·) (·Д· + ·Е·)

, т.к. сумма числообразов во всех случаях - 9

, т.е. соответствие образных форм гармоничное

.

Заметим, что некоторые религии всегда боялись и боятся т.н. «число зверя» (хотя в более ранних изданиях писалось "число живущего"), состоящее из трех шестерок - 666

. Переведем число 666

в Буквицу, согласно древнерусского языка: 600

- ХИЕРЪ, где образ буквицы Х - мировое равновесие, высший положительный смысл; 60

- КСИ, образ - дух; 6

- ДЗЕЛО, образ - непознанное

. У нас получилось следующее: . Предварительный образ: непознанное духовного уровня - высший положительный смысл Мiропонимания

. Ибо само наличие чего-то неизведанного, не открытого стимулирует вечную потребность человека познавать и развиваться. Но ныне все непознанное и непонятное для человека, забывшего свой уРОК

, пугает. Оно - зло

, в современном измененном понимании, берет свое начало от фобий чужеродных религий. Зло

в ведическом понимании не абсолютно

, это есть незнание, невежество

.

6+6+6=18=1+8=9 - число гармонии: единство Духа и энергии

, олицетворенной в буквице ФИТА. Числовое значение этой буквицы равно 9

.

А теперь переведем число 666

в цифры по современному букварю, сложив число букв в каждом слове:

шестьсот(8) шестьдесят(10) шесть(5). Откройте букварь и найдите 8-ю, 10-ю и 5-ю

буквы. Как говориться, все совпадения просьба считать случайными...

Есть еще один нюанс. Как вы могли заметить, у чисел с 11-го по 19-ое на первом месте пишутся буквицы единиц а на втором буквица десятки. Например ·AI· - одиннадцать. В принципе оно так и звучит - один-на-дцать, по старому - один на десяти. Такое написание объясняется образами самих буквиц, т к поток инглии (I) является управляющей структурой, из которой и вышла первая буквица:

·AI·

- из потока инглии возникает исток, человек; познавая свою сущность, он накапливает крупицы информации;

·ВI·

- из потока инглии возникают крупицы информации, познание которых порождает упорядоченный поток информации (глаголение);

·ГI·

- из потока инглии возникает целенаправленный упорядоченный поток информации (число трансформации и перемен), через познание которого творятся добрые дела;

·ДI·

- из потока инглии возникает свет, проявленный ввиде добрых дел, порождая проявленный мир;

·ЕI·

- из потока инглии возникает Явный мир, через познание которого понимаются миры Слави;

·SI·

- из потока инглии возникает элемент непознанного, через познание которого и познается Земное бытие;

·ZI·

- из потока инглии возникает Земля, через познание которой понимается гармония явного мира;

·ИI·

- из потока инглии возникает гармоничный поток, через познание которого понимается красота и одухотворенность природы;

·ѲI·

- из потока инглии возникает мир природы, через познание которой мы возвращаемся к истоку на новом витке спирали.

И еще. Вам не кажется, что переворот не случаен? Согласно теории Д. Ларсона пространство и время – два взаимообусловленных и взаимообратных аспекта движения. А движение - это жизнь. Пространство и время, материя и энергия, гравитация и левитация, Явь и Навь. Так с чем можно сравнить поток инглии и что является управляющей структурой? Вот и многогранность образов чисел.

Или так. 2+3=5, ·В· + ·Г· = ·Е·

- мудрость + глагол = бытие. Но глагол это и движение, истечение. Получается информация в движении. Но информация в движении и есть энергия. А Явный мир - определенное состояние информации и энергии. Но если энергия - это информация в двжении, то информация - это энергия в статике или энергетический кристалл. Говоря по другому, Явный мир - это место, где мудрость передается глаголом.

Зная числовые значения 27 буквиц можно глубже понять образ и самого слова или целого предложения, буквально высчитывая их. Достаточно получить числовые значения, сложив между собой числовые значения буквиц в слове. Если число получается многозначное, сложение можно продолжать до единого числа. При этом каждый этап сложения будет добавлять новые характеристики слова. Для примера рассмотрим предложение "ОСОЗНАННОСТЬ БЕЗ ПОНИМАНИЯ". БЕЗ можно заменить на математический минус.

ОСОЗНАННОСТЬ

- 70+200+70+7+50+1+50+50+70+200+300=1068 ( ҂ АѮИ

- высший исток духовного равновесия); 1+6+8=15 (ЕI

- поток инглии Явного мира, через осознание которого понимаются элементы непознанного (1+5=6));

ПОНИМАНІЄ

- 80+70+50+8+40+1+50+10+5=314 (ТДІ

– утвержденное всепроникающее действие); 3+1+4=8 (И

- ведущее к гармонии);

1068 - 314 = 754

(ѰНД

– душа наша добрая).

Вот и получается: какой бы светлой ни была Душа наша, без Понимания не достичь и Осознанности.

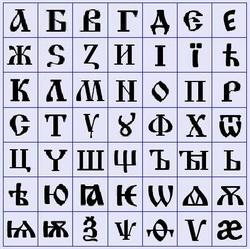

ОБРАЗНЫЕ КРУЖАЛИ

Существует немало способов познания образов. Один из них - табличный. Заполнение квадратов различного формата (3х3 (образ), 5х5 (энергия), 7х7 (бытие)) символами, несущими скрытую в них информацию, дает возможность взглянуть на творимый образ объёмно и многогранно. Начнём с самого простого: заполним квадрат 7х7 сорокадевятью знаками Буквицы, а затем, используя образные наработки, будем учиться читать связанный текст.

Основное правило: при толковании не привязывайтесь к конкретным словам, понятиям. Всё взаимодействие происходит на образах. Для облегчения понимания смыслообраза будем вводить дополнительные словесные связки, не имеющие прямого отношения к самому образу.

Данная форма записи хранит в себе определённые тексты, т.н. азбучные истины , которые считываются, если мы начинаем соединять образы соседних буквиц, двигаясь в любом направлении . В принципе здесь заложено все миропонимание славяно-арийских народов.

Диагональ:

- аз весьма мудр устои твoря родовые во времени.

Вертикаль:

- аз (Бог живущий на Земле) живу как слово цельное снизошло и утвердилось повсеместно;

- боги весьма (много раз) людям твердили: идите и возвращайтесь к своим истокам (корням, устоям);

- ведает земля мудрость утешающую всю ширь приводящую к возрастанию духа;

- глаголешь изначальное наше для развития души;

- добро истинное нисходящее свыше передает нам предел святости сотвoряемой совместно с матерью-природой;

- бытие общинное покоится (основывается) на творении которое отражает суть бога что приводит к определенным результатам.

Горизонтали:

Аз Бога ведает глаголя добро которое есть жизнь (многомерное существование);

Для физиков можно сформулировать другими образами на примере электрона :

- электрон с минимальным (истотным) зарядом (Аzъ) ощущает более сильный заряд (Боги) и хочет получить (Вѣди) его энергию перетеканием заряда (Глаголи). Он хочет этого, стремясь к энергетической стабильности (Добро) во всех проявлениях (Єсть), желая стать многомерным (Есмь) (имеется ввиду иметь не только материальную форму, но и волновую (духовную); для фотона это быть одновременно частицей и волной)

;

Эту строку можно соотнести с Явным телом человека. На более глубоком уровне: жива + причинное тело ;

Жизнь обильная на земле гармонирует и с Вселенной и с общиной создавая древо мироздания (жизнь на землях только тогда развивается, когда всё в гармонии: общинное и индивидуальное);

- получение энергии (Животъ) осуществляется через перетекание нового заряда (Sѣло) в энергетической системе (Zємля), и с каждым новым электроном заряд приближается к энергетической стабильности (Ижє). Истекая, энергия более сильного заряда (Ижєи) проникает в первоначальный заряд и создается новый вид заряда (Инить). Проявляются новые свойства заряда, богатого энергией (Гервь)

;

Эту строку можно соотнести с жарьим телом человека;

Слово твёрдое утешает и успокаивает передавая основу пути к свету благородному от отцoв наших.

- усвоив, что энергообмен (Слово) добавляет мощности, новый заряд составляет четко определенный (Твѣрдо) план по энергообмену, чтобы изменить окружающий уклад (Укъ), достигая глобальной стабильности в системе, где он существует (Оукъ). Затем заряд стремится получить еще большую мощность (Фѣртъ), проникая в высшую систему (Хѣръ), где достигает ее рубежа и одновременно точки отсчёта начала следующего этапа (Отъ)

;

Эту строку можно соотнести с клубьим телом человека;

Цель - это грань, по достижении которой мы выходим за эту грань, попадая в новое пространство, ограниченное своим рубежом; продолжая уверенно созидать и взаимодействовать с множественными формами, сотворенными при Роде (природой);

- он ставит цель (Цѣ),и, согласно своему пониманию мудрости (Червль) входит в пространства (Ша) и закрепляет их (Шта) за собой. Сначала он творит (Єръ) как новый заряд, а затем творит как высшая энергосистема. (Єры) и завершает этот процесс получением природной мощности (Єрь)

;

Эту строку можно соотнести с колобьим телом человека;

Связь с божественным дает возможность соприкосновения с чем-то целым, находящимся за пределами определенного круга вещей, при этом воспринимая только часть этой однородной структуры, существующей независимо от того познали мы ее до конца или нет, оставленной нам в наследство;

- став высшей энергосистемой (Ять), он выходит из общего потока (Юнь), отделяется от однородной сущности зарядов (Арь), и проникает (преобразуется) (Эдо) в сияние (Омъ), становясь образом (Єнъ) (светом), от которого другие заряды питаются и передают его энергию производным зарядам.(Одь)

;

Эту строку можно соотнести с дивьим телом человека;

Познание того, что нам неизвестно или неприемлемо приводит к развитию духовности души, усиливая слияние с природой, приводящее к гармоничному движению потока времени нашего сознания;

- высшая энергосистема выходя из света (Йота) остывает (отдает тепло, хаос), освобождается от своей мощности (Ота). Она становится духом (Кси) и объединившись с душой (Пси) сливается с матерью природой (Фита), приобретая состояние благости (гармонии) в земных условиях (Ижица). Это ведет к растворению во времени (Ижа), чтобы иметь возможность снова вернуться новым минимальным зарядом (Аzъ)

.

Эту строку можно соотнести со светьим телом человека.

Давайте извлечем более глубокий образ из горизонтали , т к она соответствует одному известному выражению: "АЗ ЕСМЬ"

. Прочитаем ее слева направо, справа налево и двукорядью (спираль слева направо).

1. толкование образа:

"возникнув из своего источника, человек начинает воспринимать божественные категории, которые для него являются источником мудрости, познавая которую он начинает передавать ее глаголем. Передавая знания, человек подтверждает данные знания на жизненном опыте добрыми делами, которые помагают ему познать Явный мир. Познавая Явный мир и воплощая в нем добрые дела, человек приходит к расширению меры своего Миропонимания".

2. образное управление:

"более многомерные миры Слави определяют процессы, которые вершатся в Явном мире. Явный мир является основой для творения добрых дел. Добрые дела основа для передачи знания. Передавая знания человек глубже понимает сами знания, приходя к божественному знанию, к Богу, возвращаясь тем самым к Истоку".

3. двукорядь:

"человек появляется у Истока (А) а Боги (Б) являются причиной возникновения Истока (А), который и воспринимает сам человек. Первые, на кого человек (А) обращает свой взор - это Боги (Б), которые создали Исток. Боги (Б) воспринимаются нами, как колоссальный источник знания (В). Мудрость (В) - это язык на котором Боги (Б) говорят с человеком. В основе мудрости (В) лежит передача (Г) знания. Познавая (Г) передаваемые знания (В), человек передает их дальше. Основа для передачи (Г) знания - это дела (Д), т е умение человека соответствовать тому, что делает. Познавая знания (В), человек углубляет их через добрые дела (Д), которые вершатся в Явном мире (Е). Явный мир (Е) является основой для действий человека (Д) и воплощение знаний осуществляется с учетом Законов Явного мира (Е). Причины многих событий Явного мира (Е) лежат в мирах Слави (Есмь). Через деяния в Явном мире (Е) человек приближается к мирам Слави, т е начинает воспринимать все более глубинно, более многомерно, начинает понимать суть происходящего (Есмь)".

Далее по буквицам приведем лишь образное управление

, начиная с Ж

:

- жизнь - основа восприятия многообразия;

- непознанное начинает открываться через жизнь;

- земля - основа для восприятия непознанного;

- баланс - основа земных и небесных структур;

- божественный поток - основа гармоничности и баланса;

- коллективная форма - основа восприятия божественного потока;

- эмоциональный подъем - основа единства людей;

- глубинное восприятие - основа эмоционального подъема;

- люди - основа восприятия глубины и объема потока;

- мысль - основа восприятия людей;

- наследие - основа для мышления;

- небесные категории - основа наследия;

- покой - основа восприятия божественного;

- разграничение как творчество - основа покоя, созерцание сотворенного; размеренность;

- слово - основа речения, воплощения мыслей;

- твердость - основа воплощения слова;

- устремление, призыв - основа твердости;

- устой - основа устремления;

- благородство - основа нашего устоя;

- гармония - основа благородства;

- предел - основа гармонии, после чего открываются новые цели;

- цель - основа существования предела;

- грань - основа формирования цели;

... (попробуйте сами, личный опыт необходим)

- неприемлемое, но существующее - основа познания;

- дух - основа неизвестного, но существующего;

- душа - основа развития духа;

- слияние с природой - основа души;

- гармоничное движение - основа слияния с природой;

- мера времени - основа гармоничного движения.

Кружали - это когда единые образы порождают новые единые образы, которые, соприкасаясь с новыми, порождают ещё более новые и т д (уровни и порядки). Интересные аналогии можно проследить и в , особенно в ее "мусорной части", как говорят современные ученые. Т е, образно, кружали - это самодвижущееся, вращающееся (кружащееся) Мiроздание. Данная форма представляет из себя круг или квадрат, заполненный определенным набором знаковых символов. Кружали бывают цифровые, буквенные, числительные.

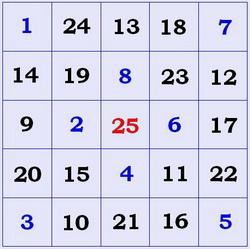

Рисуем квадрат 5х5 и заполняем его числами от 1 до 25 . Принцип заполнения таков: левый верхний угол (начало - кружения) помечается цифрой 1. Числами 2,3,4,5,6,7,8 помечаются квадраты, где меняется направление движения и получается петля (вихревая зона, при желании можно увидеть солярный символ, соединив эти числа). Остальные числа размещаются в том же порядке (так же буквой Г, как в шахматах), но без смены направления движения. Конец движения - центр квадрата (25). На основании этого принципа, где числа являются порядковыми номерами букв в Буквице, заполняем квадрат буквенных кружалей. Вместится только половина буквиц (звуков, которые вышли из единого божественного начала). Остальные буквицы составляют второй квадрат.

Горизонтали:

- аз утешится общинным нашим существованием; аз стремится к единству во множестве нашего многомерного существования.

- мироздание оное живет по утверждению свыше; просветление от оного многообразия жизни утверждает дух, проявленный в материи.

- весьма божественные устои бытуют мудростью; непознанные божественные устои наполняют бытие мудростью.

- покой как глагол истинного слова; устойчивое состояние покоя как путь безконфликтной гармонизации озвученной мысли.

- ведающий земное речет людям доброе; ведание мудрости многомерности Земного бытия разграничивает и упорядочивает людские дела.

Вертикали:

- аз созидая весьма покой изведает (хорошо потрудился - хорошо отдохнул); аз, восхищаясь восприятием неведомого возвращается в состояние устойчивого покоя, осознав связующее звено с ранее неведомым.

- приближение оного к божественному как к земному (стремясь к божественному, не отвергай земное); устремление к данному свыше божественному устою расширяет спектр восприятия Земного плана бытия.

- общинная жизнь определена глаголом который мы речём (общинная жизнь устроена на передаче информации из поколения в поколение). Речение глаголом определяет жизнь общины (как говорим так и живем); осознание единства во множестве разнообразных форм жизни определяет незыблемость направления процесса творения путем разграничения и упорядочивания.

- нами утвержденное в бытие и есть истинное людское; наше наследие, воплощенное в бытие, есть путь безконфликтной гармонизации взаимоотношений людей.

- существующая божественная (вселенская) мудрость поток (слово) добра. Доброе слово мудрости форма истинной многомерности существования; многомерный поток божественной мудрости переходит в материю через добрые дела.

Квадраты:

- божественное глаголение есть жизнь.

- аз ведает развитие существования.

Диагонали:

- аз оный устой собирает и это добро. Добро соединяет устои оного аса (аз).

- соприкасаясь с жизнью бытие длится

(«поток»).

- община утверждает мудрость.

- нашу Божественную, которая даёт жизнь совершенную.

- хорошо Боги глаголили людям.

- весьма поясняя речь свою (заповеди, наставления).

- покой земной ведали.

А теперь читаем весь квадрат, кружась по спирали от центральной , вверх и вниз - аз оный устой собирает, и это добро. Соприкасаясь с жизнью, Бытие длится как поток. Община утверждает мудрость нашу Божественную, которая дает жизнь совершенную. Хорошо Боги глаголили людям, сверх того поясняя речь свою заповедями и наставлениями, покой земной ведали.

Можно пройти и по другим граням образов:

- аз, данный свыше устой гармонизируя добрыми делами, приближается к пониманию многообразия форм жизни, что проявляется через созидание словом, приводя к единому во множестве порядку, утверждая (стабилизируя) процесс осмысления нашего (божественного) потока света из многомерности.

- аз, данный свыше устой, гармонизируя добрыми делами, входит в состояние просветления от божественного потока, что приводит людину к расширению глубины восприятия накопленной, упорядоченной и разграниченной двоичности сфер бытия в состоянии устойчивого (спокойного) созерцания (понимания) на земном плане связующего звена между двумя разграниченными системами.

Можно пройти весь квадрат и кружась посолонь от Вѣди до Есмь . При этом, в начале мы имеем связь двух систем (В), в конце - многомерность, многоструктурность. Вот эту грань образа и пройдем:

Связь (взаимодействие) двух систем, имеющая глубину истотной информации, приведенная к устойчивому состоянию на Земном плане, но находящаяся за гранью глубинного понимания и сокрытая процессом творения, освещенная божественным потоком, объединяется в подобие единого, и становится причиной того, что аз, данный ему свыше устой, проявляя и гармонизируя добрыми делами, приближается к пониманию многообразия форм жизни (основанных на двоичности), что проявляется через созидание словом, приходит к единому во множестве порядку, утверждая (стабилизируя) процесс осмысления нашего (божественного) потока света (пути) в многомерности.

Подобным образом произведём кружение относительно другой диагонали - ведаем, как устой жизни сотвoренной создает нас (аз есмь), при этом, покойная божественная жизнь наша только при преобладании общинной формы, и все хорошее, соединенное в мироздании, воплощается в нас. Земной глагол расскажет о жизни последующей, что есть истинная мудрость людей слова (славян), воплощенная в добро.

Как видите, мы опять вернулись к вибрационным (энергетическим) и

В одной русской народной песне поётся:

Он принёс три кармана:

Первый карман – с пирогами,

Второй карман – с орехами…

Казалось бы, что за несуразица: что значит «принести карман»?

В старых словарях указано, что некогда на Руси словом «карман

» обозначалась торба или мешок, которые прикреплялись снаружи к одежде.

Подобные карманы иногда вешали на конские сёдла, если было необходимо, их не закрывали, а «держали

(раскрытыми) шире

».

В наши дни говоря «держи карман шире»

мы хотим насмешливо отозваться о чьих-либо завышенных требованиях.

Дело табак

В выражении дело табак понятны оба слова, но почему сочетание их означает «очень плохо», «безнадежно»? Понять это можно, заглянув в историю. Давайте сделаем это вместе.

Оказывается, выражение дело табак пошло от волжских бурлаков. Переходя вброд неглубокие заливы или небольшие притоки Волги, бурлаки подвязывали свои кисеты с табаком к шее, чтобы они не намокли. Когда вода была настолько высока, что подходила к шее и табак намокал, бурлаки считали переход невозможным, а свое положение в этих случаях очень плохим, безнадежным.

Дым коромыслом

Дым коромыслом - как это? Разве может дым быть связан с коромыслом, на котором носят ведра с водой? Что означает это выражение?

Много лет назад бедняки ставили на Руси так называемые курные избы без труб. Дым из устья печи валил прямо в избу и выходил либо через «волоковое» окно, либо через открытые двери в сени. Говорят: «тепло любить - и дым терпеть», «и курна изба, да печь тепла». Со временем дым стали выводить через трубы над крышей. В зависимости от погоды дым идет либо «столбом» - прямо вверх, либо «волоком» - стелется книзу, либо «коромыслом» - валит клубами и дугой переваливается. По тому, как дым идет, гадают на вёдро или ненастье, на дождь или ветер. Говорят: дым столбом, коромыслом - про всякую людскую сутолоку, многолюдную ссору со свалкой и суетой, где ничего не разберешь, где «такой содом, что пыль столбом, дым коромыслом, - не то от таски, не то от пляски».

Душа в пятки ушла

Когда человек очень сильно напуган, то может развить необычно высокую скорость бега. Первыми эту особенность заметили еще древние греки.

Описывая в своей «Иллиаде», как враги испугались героя Гектора, внезапно появившегося на поле битвы, Гомер использует такую фразу:«Каждый дрогнул, и у всех отвага в ноги ушла…»

С той поры выражение «душа в пятки ушла»

мы употребляем, когда говорим о человеке, который перетрусил, сильно испугался чего-либо.

Начнём с того, что никакого слова кулички

в русском языке нет. От куличавыйдут куличики, от кулика - кулички. На самом же деле не на кулички надо посылать, а на кулижки. Вот тогда справедливость восторжествует, и мы сможем приступить к объяснению этого истинно русского оборота.

Кулиги и кулижки были очень известными и весьма употребительными словами на Севере России. Когда хвойный лес «ослабевает», там появляются прогалины, поляны. На них мгновенно начинают расти трава, цветы и ягоды. Эти лесные острова и назывались кулигами. Еще с языческих времен на кулигах совершались жертвоприношения: жрецы закалывали оленей, овец, телок, жеребцов, все наедались досыта, напивались допьяна.

Когда же пришло на Русь христианство и стало оно теснить язычество, пришел на кулигу крестьянин, поставил избу, стал сеять рожь, ячмень, появлялись целые деревенские артели. Когда же жить становилось теснее, уходили от стариков дети и племянники, да порой так далеко, что и вести достигать переставали, жили, как у чёрта на куличках

.

При царе Алексее Михайловиче существовал такой порядок: просьбы, жалобы или челобитные, обращённые к царю, опускали в специальный ящик, прибитый к столбу возле дворца в селе Коломенском под Москвой.

В те времена все документы писали на бумаге, свертываемой в виде свитка. Свитки эти были длинные, потому и ящик был длинный, или, как тогда говорили, долгий .

Просители, опустившие своё прошение в ящик, должны были долго ждать ответа, кланяться в ноги боярам и дьякам, приносить им подарки и взятки, чтобы получить ответ на свою жалобу. Связанные с этим волокита и взятки были обычным явлением. Вот почему такая недобрая слава на долгие годы пережила долгий ящик . Выражение это означает: безбожно затянуть дело.

Прежде всего напомним, что так говорят о приобретении дешёвом, но в то же время вполне стоящем, нужном, хорошем. Получается, что слово сердито может употребляться в «хорошем» значении? Покопавшись в словарях, выясняем: раньше это слово действительно имело значение «дорогой», «хороший». Что же тогда за каламбур получается: «Дешево, но… дорого»? Но ведь дорого может быть не только по цене (особенно если вспомнить, что слово сердитый имеет общий корень со словом сердце).

Некоторые языковеды утверждают, что это выражение возникло как противопоставление пословице: дорого, да мило — дёшево, да гнило. Бывает, что и дёшево, и сердито .

Из дореволюционных судов в нашу речь пришло множество язвительных выражений. Используя их, мы и не задумываемся, как они произошли.

Часто можно услышать выражение«дело выгорело

», то есть кто-то добился своей цели. За этими словами стоит прежнее вопиющее безобразие, творившееся в судебной системе. Раньше процесс мог остановиться из-за того, что пропадали документы, собранные следствием. В этом случае виноватых невозможно было наказать, а невиновных – оправдать.

Подобная ситуация описана в повести Гоголя, где поссорились два друга.

Свинья, принадлежавшая Ивану Ивановичу, вбегает в судебный зал и съедает жалобу, поданную бывшим другом ее хозяина Иваном Никифоровичем. Кончено, это лишь веселый вымысел. А в реальности бумаги нередко сгорали, и не всегда случайно. Тогда подсудимый, который хотел прекратить или затянуть процесс, оставался очень довольным и произносил про себя: «Ну вот, выгорело моё дело!»

Так что —«дело выгорело

» несёт в себе напоминание о тех временах, когда правосудие вершили не судьи, а взятки.

Дело в шляпе

Несколько столетий назад, когда почты в теперешнем её виде не существовало, все сообщения доставлялись гонцами на лошадях. По проезжим дорогам бродило тогда немало разбойников, и сумка с пакетом могла привлечь внимание грабителей. Поэтому важные бумаги, или, как их раньше называли, дела , зашивали под подкладку шляпы или шапки. Отсюда и возникло выражение - «дело в шляпе » и означает то, что всё хорошо, всё в порядке. Об успешном завершении, исходе чего-либо.

Горе луковое

Когда человек рыдает, значит, у него что-то случилось. Вот только причина, по которой на глаза наворачиваются слезы, не во всех случаях связана с каким-нибудь несчастьем. Когда вы чистите или режете лук, слёзы текут ручьем. И причина тому – «горе луковое ».

Присказка эта известна и в других странах, только там она немного видоизменена. У немцев, например, встречается фраза «луковые слёзы». Эти слёзы люди проливают по пустякам.

Выражение «горе луковое» также означает мелкие неурядицы, сильно печалиться из-за которых не стоит .

Глухая тетеря

Опытный охотник аккуратно подбирается к беззаботно сидящему на ветке тетереву. Птица, ничего не подозревая, занята тем, что заливается своим замысловатым пением: тёканье, щелканье и скирканье наполняет все вокруг. Тетерев так и не услышит, как охотник подкрадётся на приемлемое расстояние и разрядит свою двустволку.

Давно было замечено, что токующий тетерев на время теряет слух. Отсюда и название одной из пород тетеревов – глухарь.

Выражение «глухая тетеря» относится к разиням, сонным, ничего не замечающим вокруг людям . Хотя по природе своей эти птицы являются очень чуткими и внимательными.

Согласитесь, что иногда нам доводится видеть ситуации, когда ответственный за какое-то мероприятие человек может бегать взад-вперед со словами: – нет гвоздя программы! В этом случае каждый понимает, что даже он немного виноват в этом. Вернувшись домой с какого-либо концерта, мы можем говорить о том, что гвоздь программы – это народный певец или другая выдающаяся личность, которая была на сцене.

Одним словом, гвоздь программы – это уникальный номер или выступление, которое способно вызвать неподдельный интерес у публики. Известно, что данный фразеологизм был интерпретирован во многих языках, однако до нашего времени он дошёл неизменным.

Данная присказка возникла в качестве насмешки и издевательства над многочисленными туристами, которые в XIX веке огромными толпами осуществляли путешествия по, так называемым, заграничным местам, причём делали они это настолько быстро, что им даже не удавалось насладиться природной красотой и колоритом. Но в дальнейшем они так расхваливали всё «увиденное», что все только диву давались.

Также в 1928 году великий писатель Максим Горький в одном из своих выступлений также использовал данное выражение, что ещё больше закрепило его в простом народе. Ну и сегодня его часто используют в богеме общества, которая также хвалится своими познаниями мира и многочисленными путешествиями по всему миру.

Из другого источника:

Иронический. Не вдаваясь в детали, наспех, поверхностно (делать что-либо).

Сравни: на скорую руку; на живую нитку; на живую руку; с противоположным значением: вдоль и поперек.

«Для путевых очерков редакция собирается послать на трассу другого человека, это надо делать основательно, а не так, кавалерийским наскоком, галопом по европам.»

Ю. Трифонов. «Утоление жажды»

Врёт, как сивый мерин

Врёт, как сивый мерин

- эту присказку, которую часто можно услышать в народе, достаточно сложно истолковать. Согласитесь, сложно объяснить то, почему именно мерин, являющийся представителем животного мира, удостоился такого звания. А если учесть тот факт, что идёт конкретизация масти – сивый мерин

, то вопросов становится ещё больше. Многие, кто занимается изучением данного феномена, говорят о том, что все связано с ошибкой, произошедшей в памяти нашего народа. Ведь никакими другими фактами это просто-напросто не объясняется.

Всем известный языковед Даль говорил о том, что на протяжении многих лет слово «врёт»

, используемое в наши дни, могло произойти от слова «прёт»

в результате неправильного произношения одного из носителей. Изначально сивый мерин может похвастаться огромной силой и выносливостью.

Но при этом не стоит забывать о том, что сивый мерин

чем-то значительно не отличается от гнедых или серых лошадей, которые также могут похвастаться выносливостью и сообразительностью. Из этого следует, что народные массы вряд ли могли их просто-напросто исключить из фразеологизма и выделить именно сивого мерина.

На сегодняшний день можно найти еще одно достаточно интересное толкование. Считается, что впервые данный фразеологизмзародился при воспоминаниях о человеке по имени Сивенс-Меринг, который имел славу наглого лжеца. О нём ходили дурные слухи, поэтому многие говорили – врёт, как Сивенс-Меринг

. Может быть, после многолетнего использования данного варианта, установился именно тот, который мы часто используем сегодня.

Есть и другие мнения, которые полностью опровергают предыдущие версии. Говорится, что есть и другие его интерпретации, типа «ленив, как сивый мерин» и другие. Взять, к примеру, всем известного Гоголевского героя Хлестакова, который часто в своей речи использует выражение «глуп, как сивый мерин

». Сюда также стоит отнести и понятие «бред сивой кобылы», которое обозначает ахинею и полную чепуху. Одним словом, фразеология до сих пор так и не смогла дать чёткого толкования выражению «врёт, как сивый

мерин

», но это не мешает нам его использовать в ежедневном общении.

Впросак попасть

ручной просак

Теперь верёвку, бечёвку, канаты делают на фабриках, а не так давно это был кустарный промысел. Целые села занимались им.

На улицах стояли столбы с крючьями, от них канаты тянулись к деревянным колесам. Их вращали, бегая по кругу, лошади. Все эти приспособления кустарей-канатчиков назывались .

Надо было внимательно следить, чтобы не зацепиться за туго свертывающийся в просаке жгут. Если попадет в плетение кончик пиджака или рубахи - прощай одежда! Искромсает ее просак, изорвёт, а иногда и самого человека изувечит.

В. И. Даль поясняет: «Просак — пространство от прядильного колеса до саней, где снуется и крутится бечёвка.. ; если попадёшь туда концом одежды, волосами, то скрутит, и не выдерешься; от этого и поговорка».

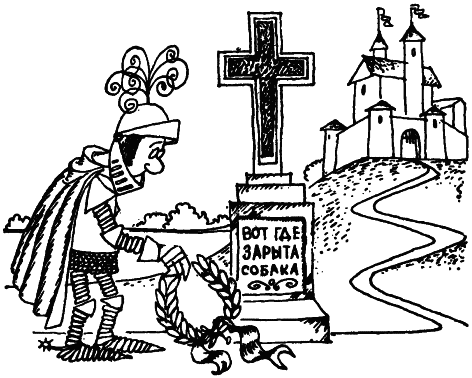

Вот где собака зарыта!

Как гласит история, у бывалого австрийского вояки Сигизмунда Альтенштейга был любимый пес, который сопровождал его во всех военных походах. Случилось так, что судьба забросила Сигизмунда на голландские земли, где он попал в очень опасную ситуацию. Но преданный четвероногий друг быстро пришел на выручку и спас хозяина, пожертвовав своей жизнью. Чтобы отдать дань уважения псу, Альтенштейг устроил торжественные похороны, а могилу украсил памятником, увековечивающим героический поступок собаки.

Но через пару веков найти памятник стало очень сложно, лишь некоторые местные жители могли помочь туристам отыскать его.

Тогда то и родилось выражение «Вот где собака зарыта! », означающее «выяснить истину», «найти искомое».

Существует еще одна версия происхождения этой фразы. Перед финальным морским сражением между персидским и греческим флотом греки загрузили всех детей, стариков и женщин в транспортные корабли и отправили подальше от места баталии.

Преданный пёс Ксантиппа, сына Арифрона, вплавь догнал судно и, встретившись с хозяином, издох от изнеможения. Ксантипп, поражённый поступком собаки, воздвиг своему любимцу памятник, ставший олицетворением преданности и отваги.

Некоторые языковеды считают, что поговорку придумали кладоискатели, опасающиеся злых духов, которые охраняют клады. Чтобы скрыть свои истинные цели, они говорили «чёрный пес» и собака, что обозначало соответственно нечистую силу и клад. Исходя из этого предположения, под фразой «Вот где собака зарыта » подразумевалось «Вот где клад зарыт».

Вольному воля

Возможно, кому-то это выражение кажется полной бессмыслицей: вроде «масло масляное ». Но не торопитесь с выводами, а лучше послушайте.

Много лет тому назад древнерусские удельные князья писали в своих договорах друг с другом: «А боярам, и детям боярским и слугам, и крестьянам вольная воля …»

У вольного воля была, таким образом, правом, привилегией, означала свободу действий и поступков, позволяла жить на земле, пока живется, и уходить, куда вздумается. Пользовались этой свободой только вольные люди, какими считались в те времена сыновья при отцах, братья при братьях, племянники при дядях и так далее.

А были еще холопы и рабы, навечно принадлежавшие господам. Они могли быть заложены, как вещь, проданы и даже убиты без суда и следствия.

Симони: волному воля, ходячему путь;

Даль: вольному воля — спасённому рай, бешеному поле, чёрту болото.

В сорочке родиться

В одном из стихотворений русского поэта Кольцова есть строки:

Ох, в несчастный день,

В бесталанный час

Без сорочки я

Родился на свет…

Непосвященным людям последние две строчки могут показаться весьма странными. Можно подумать, что лирический герой сожалеет, что в утробе матери не успел натянуть на себя сорочку, или, выражаясь всем понятным языком, рубашку.

Когда-то сорочкой называли не только элемент одежды, но и различные пленки. Тонкая перепонка, находящаяся под яичной скорлупой тоже могла носить такое название.

Иногда случается, что голова ребенка, когда тот появляется на свет, может быть покрыта пленкой, которая вскоре спадает. По старинным поверьям, ребенок, родившийся с такой пленочкой будет в жизни счастливым. А французы даже придумали для нее специальное название – «шапка счастья ».

В наши дни мысль о том, что благодаря небольшой пленке на голове новорожденного он будет удачлив, вызывает улыбку. Однако в переносном смысле мы часто употребляем это выражение, когда говорим о людях, которым повезло в чем-нибудь. Сейчас фраза употребляется только в качестве поговорки, а народная примета уже давно канула в лету.

Кстати говоря, не только в русском языке есть такая пословица. Европейцы тоже используют похожие выражения, например, «в чепчике родиться ». У англичан есть другая фраза, имеющая такой же смысл: «родиться с серебряной ложкой во рту». Но она произошла от другого обычая. Дело в том, что на Туманном Альбионе новорожденным принято дарить на удачу ложки, сделанные из серебра.

Когда-то распорядок всей монастырской жизни определялся монастырскими уставами. Один монастырь руководствовался одним уставом, другой - другим. Более того: в старину некоторые монастыри имели свои судебные уставы и обладали правом самостоятельно судить своих людей во всех их грехах и прегрешениях.

Выражение: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят » это в переносном смысле употребляется в значении нужно подчиняться установленным правилам, обычаям в обществе, доме, а не устанавливать свои собственные.

Балбешка стоеросовая

Так говорят о бестолковом, глупом человеке.

«Извините меня, чего я вам такое глупое, несуразное наговорил, соскочило у меня с языка, сам не знаю, дурак я, балбешка стоеросовая» (Ю. Бондарев).

Артист погорелого театра

О человеке, чьи реальные способности или возможности не соответствуют их предполагаемому уровню.

«Смерть у всех одна, для всех одинакова, и освободиться от неё никому не дано. И пока она, смерть, подстерегает тебя в неизвестном месте, с неизбежной мукой, и существует в тебе страх от неё, никакой ты не герой и не бог, просто артист из погорелого театра, потешающий себя и полоротых слушателей»

(В. Астафьев).

Эта идиома (устойчивое словосочетание) предназначена для оценки непрофессионалов. Пару веков назад профессия актёра театра была мягко говоря непрестижной.

Отсюда и пренебрежение, сквозящее во фразе: во-первых, актёр, а во-вторых, без театра. Другими словами, цирк уехал, а клоуны остались.

Потому, что погорелый театр — это не тот театр, что уничтожен пламенем пожара, а тот, что обанкротился из-за неумелой игры актёров.

Аппетит приходит во время еды

О возрастании чьих-либо потребностей по мере их удовлетворения.

Выражение вошло в употребление после того, как его использовал французский писатель Ф. Рабле (1494-1553) в своем романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532).

Ангел-хранитель

Согласно религиозным представлениям существо, являющееся покровителем человека.

«Он всякий раз молился, пока не ощущал у себя на лбу как бы чьего-то свежего прикосновения; это, думал он тогда, ангел-хранитель принимает меня» (И. Тургенев).

О человеке, проявляющем к кому-либо постоянное внимание и заботу.

Бить челом

Древней стариной веет от этого исконно русского выражения. А пошло оно от московских дворцовых обычаев. Собирались, бывало, самые близкие к царю бояре в «передней» Кремлевского дворца рано утром и после обеда в вечерню. Увидев царя, начинали кланяться, касаясь лбом пола. А иные делали это с таким усердием, что даже постукивание слышалось: оцени, мол, государь, нашу любовь и усердие.

Свежо предание, а верится с трудом.

Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;

Как не в войне, а в мире брали лбом —

Стучали об пол, не жалея!

А. Грибоедов, «Горе от ума»

Таким образом, бить челом означает прежде всего «кланяться », ну а второе его значение - «просить о чем-то», «жаловаться», «благодарить».

«Восточное великолепие царствовало при Дворе наших царей, которые, следуя Азиятскому обыкновению, заставляли послов не иначе говорить речи, как стоя на коленах и повергаться пред троном на землю, от чего произошло тогда употребительное выражение: бью челом» .

Приводимое при этом свидетельство существования земного поклона относится не ранее чем к XVI веку, так как первым постоянный титул «царя» принял в Москве только Иван Грозный в 1547 году. Выходит, что история словосочетания «бить челом» начиналась дважды. Сначала «били челом» в буквальном смысле, признавая свою вину, а с введением христианства — поклоняясь Господу Богу. Затем «били челом» на словах, жалуясь, благодаря и приветствуя, и, наконец, ввели обычай кланяться в землю государю при дворе, что называлось также «бить челом».

Тогда, в первом случае, выражение подразумевало не «земной поклон», а «поясной поклон», в том его виде, когда при испрашивании прощения при местнических спорах, провинившийся стоя на нижней ступеньке крыльца, кланялся своему владыке в пояс. Сильный при этом стоял на верхней ступеньке. Поясной поклон, таким образом, сопровождался челобитьем, стуком лба о ступеньки.

Чужими руками жар загребать

Это означает: пользоваться результатами чужого труда.

А о каком жаре идёт речь?

Жар - это горящие угли. И, кстати сказать, загребать их из печи было для хозяйки делом совсем непростым: проще и легче было бы для неё сделать это «чужими руками».

В простонародии встречается и более грубый вариант:

» На чужом херу в рай ездить.»

Бить баклуши

Бить баклуши - бездельничать.

А что такое баклуши ? Ведь должно же слово иметь свой собственный смысл?

Да, конечно. Когда на Руси хлебали щи и ели кашу деревянными ложками, десятки тысяч кустарей били баклуши , то есть кололи чурбачки липового дерева на заготовки для мастера-ложкаря. Работа эта считалась пустячной, ее выполнял обычно подмастерье. Потому и стала она образцом не дела, а безделья.

Конечно, всё познается в сравнении, и работа эта казалась лёгкой лишь на фоне тяжёлого крестьянского труда.

И далеко не у каждого получится сейчас хорошо баклуши бить .

Знать на зубок

Какой смысл вкладывается в эти слова - детям известно не хуже взрослых. Знать назубок - значит, например, превосходно выучить стихотворение, затвердить роль и вообще отлично в чем-либо разбираться.

А было время, когда знать назубок , проверить назубок понималось почти буквально. Эта поговорка возникла из обычая проверять на зуб подлинность золотых монет, колец и других изделий из благородного металла. Прикусишь монету зубами, и если не осталось на ней вмятины, значит, подлинная, не поддельная. А то ведь могла попасться фальшивая: полая внутри или залитая дешевым металлом.

Этот же обычай вызвал к жизни и другое яркое образное выражение: раскусить человека , то есть досконально узнать его достоинства, недостатки, намерения.

Выносить сор из избы

Обычно это выражение употребляется с отрицанием: «Не выноси сор из избы !».

Переносное значение его, надеюсь, известно каждому: не следует разглашать ссоры, дрязги, происходящие между близкими людьми, или тайны узкого круга лиц.

А вот истинный смысл этого фразеологизма попробуем сейчас объяснить, хоть это будет и не просто. Связано это выражение с нечистой силой и таких, кстати, в русском языке очень много. По древним поверьям, сор из избы нужно непременно сжигать в печи, чтобы он не достался злым людям. Очень распространены были раньше так называемые знахарские «отводы» или «относы». Отводом мог служить, например, узелок, брошенный на перепутье дорог для «оберега» от болезни. В такой узелок обычно заворачивали уголь или печную золу - печинку .

Она пользовалась у знахарей особой популярностью, потому что именно в печи сжигали сор из избы, в котором встречались волосы и другие необходимые для колдовства предметы. Не случайно поэтому запрет выносить сор из избы вошёл в обиход русского языка.

Вилами по воде писано

Выражение «Вилами по воде писано» происходит из славянской мифологии.

Сегодня оно означает маловерояное, сомнительное и вряд ли возможное событие. В славянской мифологии вилами назывались мифические существа, живущие в водоёмах. По преданию они могли предсказывать судьбу, записывая её на воде. До сих пор «вилы» в некоторых русских диалектах означают «круги».

Во время гадания по воде в реку бросали камешки и по форме образующихся на поверхности кругов, их пересечениям и размерам предсказывали будущее. А так как предсказания эти не точны и редко сбываются, то «вилами по воде писано» стали говорить о маловероятном событии.

В не столь давние времена по деревням ходили цыгане с медведями и устраивали различные представления. Медведей они водили на поводке, привязанном к кольцу, продетому в нос. Такое кольцо позволяло держать медведей в повиновении и выполнять нужные трюки. Во время представлений цыгане показывали различные фокусы, ловко обманывая зрителей.

Со временем выражение стало применяться в более широком смысле — «вводить в заблуждение кого-либо».

Гол как сокол

В старину для взятия осаждённых городов использовали стенобитные орудия, которые назывались «сокОл». Это было окованное железом бревно или чугунный брус, укреплённый на цепях. Раскачивая его, ударяли по стенам и разрушали их.

Образное выражение «гол как сокОл» означает «беден до последней крайности, негде взять денег, хоть головой бейся об стену».

Чур меня

Выражение «Чур меня» пришло к нам из глубокой древности.

Издревле и по сей день мы говорим «Чур меня», «Чур моё», «чур пополам». Чур — это древнейшее название хранителя дома, домашнего очага (Чур — Щур — Пращур).

Именно огонь, душевный и физический, дарует людям тепло, свет, уют и благость во всех смыслах, является главным хранителем родового достояния, семейного счастья.

Произнося это слово-заклинание, мы призываем светлое, дружелюбное существо, присутствие которого заставляет удаляться нечистые силы.

Аггелы - падшие ангелы, примкнувшие к Люциферу в его бунте против Бога и низвергнутые с небес в бездны преисподние. Сейчас их чаще называют злыми духами, дьяволом, сатаной.

Агнец - ягненок, символизирующий непорочность. Азям - длиннополый кафтан из домотканого грубого сукна.

Алтын - медная трехкопеечная монета.

Армяк - кафтан, который крестьяне надевали на поддевку, полушубок или тулуп.

Аршин - мера длины, равная приблизительно 0,7 м. Происходит от персидского слова «арш», то есть локоть. Аршином называли и палку, которой отмеряли ткани. Башлык - утепленный капюшон, который надевают поверх шапки. Благовест - колокольный звон.

Блазня - наваждение, призрак.

Безымень - призрак, привидение.

Бобыль - одинокий крестьянин, не владеющий землей.

Божница - полочка для икон, святой воды, Евангелия и т.п. Былие - трава. Векша - белка. Вереи - столбы у ворот. Вертеп - пещера. Верста - мера длины, равная 1,0668 км.

Верхосыпка - закуска, десерт.

Ветряк - мельница. Ворожея - гадалка, знахарка.

Ведро - ясная, солнечная погода.

Вершок - мера дины, равная 4,4 см.

Градарь - огородник, садовод.

Гребло - специальная дощечка, которой сгребают и ровняют сыпучие продукты. Гривенник- серебряная 10-копеечная монета. Гривна - серебряный или золотой слиток, весивший первоначально около фунта. Грош - половина копейки. Голик - березовый веник без листьев, помело. Гуж - кожаная петля у хомута, скрепляющая оглобли. Деверь - брат мужа. Дежа - квашня, тесто. Десница - правая рука. Длань - рука. Домовина - гроб. Жито - немолотый хлеб в зерне, на корню, в снопах. В некоторых губерниях житом называли ячмень. Загнетка - место в русской печи, куда сгребают угли. Заговенье - последний день накануне поста, когда еще можно употреблять скоромную пищу, то есть мясо, молоко, яйца.

Застреха - нижний край кровли.

Зазимок - первые морозы, начало зимы или просто заморозки.

Засидки - домашние вечерние работы.

Запон - передник, фартук. Заступ - лопата. Зипун - верхняя одежда крестьян, обычно из самодельного сукна. Золовка - сестра мужа. Зыбка - люлька, колыбель. Капельники - сосульки. Кичка - праздничный головной убор замужней женщины.

Кладушка - небольшой круглый стог, скирда. Кокошник - старинный головной убор замужних женщин.

Колтун - свалявшиеся волосы.

Комолая корова - то есть безрогая.

Корча - судороги. Кум, кума - крестный отец и крестная мать по отношению к родителям крестника и друг к другу. Кумиться - крестить детей.

Куржак (опока) - иней. Кут - угол в избе. Ладонка - мешочек, маленькая сумочка с ладаном, которую носили на шее. Лещина - орешник. Лихо - беда, горе, несчастье.

Локоть - мера длины от локтя до конца среднего пальца.

Лукавый, луканька -

Лыко - липовая кора. Межа - граница земельного участка.

Мизгирь - комар, реже букашка, паучок. Мякина - остатки стеблей и колосьев при молотьбе. Наволочь - пасмурная погода, небо затянутое тучами. Наперстник - доверенный человек.

Невестки - жены братьев. Нетопырь - летучая мышь. Новина - первый плод, холст, непаханная земля и т.п.

Оберег - талисман, охраняющий от бед и напастей. Обет - обещание, клятва. Омшаник - маленькая кладовая, зимнее хранилище ульев с пчелами. Онучи - портянки, обмотки для ног под сапоги или лапти.

Осенины - проводы лета, встреча осени, праздник урожая.

Отзимок - поздняя весна с возвратом холодов.

Панева - домотканная в клетку или полоску шерстяная юбка, поверх которой вшивался кусок материи, называемый занавеской.

Пени - жалобы.

Пенька - волокна конопли, из которых вьют веревки.

Перси - груди.

Пестать, пестовать - нянчить.

Поветь - крыша, покрывающая хозяйственный двор.

Половой - слуга в трактире.

Полушка - четверть копейки.

Призор-вид порчи, сглаза.

Присушка - средство для приворота любимого.

Пуня - амбар, хозяйственная постройка для хранения продуктов, инвентаря.

Росстани - перекресток дорог.

Сафьян - кожа высокого качества.

Свекр, свекровь - отец и мать мужа.

Сват, сватья - родители супругов по отношению друг к другу.

Свояченица - сестра жены.

Свояк - муж свояченицы.

Свояки - мужья двух сестер.

Седьмица - неделя.

Семишник - двухкопеечная монета.

Сени - помещение между жилой частью избы и крыльцом.

Скоромная пища - блю-

да, приготовленные из теплокровных животных.

Сочельник - ночь перед Рождеством и Крещением.

Спорина - успех, удача, прибыль.

Стреха - нависающая часть соломенной крыши.

Студенец - колодец, ключ, родник, небольшое озеро.

Сусек - ларь для зерна или муки.

Сухмень - засуха.

Тенетник - паутина.

Толкуны - мошкара.

Тороватый - щедрый.

Тын - ограда, забор из кольев.

Убрус - головной убор, платок.

Целковый - золотой или серебряный рубль.

Черево, чрево - живот.

Чумичка - разливная ложка, половник.

Как одеться на выпускной парню, чтобы быть самым крутым — фото

Как одеться на выпускной парню, чтобы быть самым крутым — фото Волшебные точки: Код молодости и красоты Массажные точки на теле для омоложения

Волшебные точки: Код молодости и красоты Массажные точки на теле для омоложения Секреты правильного ухода за обувью из нубука в домашних условиях

Секреты правильного ухода за обувью из нубука в домашних условиях Про чудака лягушонка (Как лягушонок искал папу) Как лягушонок искал папу читать короткие

Про чудака лягушонка (Как лягушонок искал папу) Как лягушонок искал папу читать короткие