Лимфоидное глоточное кольцо образовано миндалинами. Глотка

Термин «лимфоэпителиальная ткань » используют для того, чтобы подчеркнуть тесный симбиоз эпителиальных и лимфоидных клеток (ретикулярный эпителий).

Ретикулогистиоцитарная система , которую чаще называют ретикулоэндотелиальной, с ее клетками накопления богато представлена в лимфоэпителиальной ткани. На рисунке ниже показана схема строения лимфоэпителиальной единицы. Солитарные единицы этого типа, солитарные фолликулы, обнаруживаются в слизистой оболочке повсюду. Эпителий также диффузно импрегнирован лимфоцитами.

Изолированное скопление лимфоэпителиальной ткани , известное как кольцо Вальдейера, расположено в глотке на уровне слуховой трубы.

Лимфоэпителиальные органы называются миндалинами

. Различают следующие скопления лимфоэпителиальной ткани:

1. Глоточная миндалина, или аденоид, одиночное скопление лимфоэпителиальной ткани, расположенное в верхней части задней стенки носоглотки.

2. Трубная миндалина, парное скопление, расположенное вокруг отверстия слуховой трубы в розенмюллеровой ямке.

3. Парная нёбная миндалина, расположена между передними и задними нёбными дужками.

4. Язычная миндалина, одиночное скопление, расположенное в корне языка. Реже встречаются:

5. Трубно-глоточные складки, расположенные латерально, которые ориентированы почти вертикально в месте перехода латеральной стенки в заднюю в ротоглотке и носоглотке.

6. Лимфоэпителиальные скопления в гортанном желудочке.

1 - твердое нёбо; 2 - нёбные железы; 3 - нёбные артерии и вены;

4 - мышцы нёбной занавески; 5 - нёбноязычная мышца; 6 - нёбноязычные дужки;

7 - нёбная миндалина; 8 - нёбный язычок; 9-язык; 10-десна.

В отличие от лимфатических узлов , лимфоэпителиальные органы имеют только эфферентные лимфатические сосуды, афферентные в них отсутствуют. Различия в патологии и физиологии отдельных скоплений лимфоидной ткани связаны с различиями в их структуре. На рисунке ниже показана структура нёбной миндалины и аденоидов.

Тонкая структура миндалины характеризуется следующими особенностями: наличие мягкотканных ламелл, или септ, отходящих от базальной соединительнотканной капсулы и являющихся своеобразным поддерживающим каркасом, в котором проходят кровеносные и лимфатические сосуды и нервы.

Септы, расходясь веерообразно , значительно увеличивают активную поверхность миндалины и служат опорным каркасом для лимфоэпителиальной паренхимы. В нёбной миндалине активная поверхность погружена в слизистую оболочку, в то время как в аденоидах они выступают над поверхностью. Широкие плоские ниши, образующиеся в результате вворачивания септ и открывающиеся в полость рта, называются лакунами, а разветвляющиеся щели по всей поверхности миндалины - криптами.

Фактически ткань миндалины состоит из скопления очень большого количества лимфоэпителиальных единиц, описанных выше. В криптах обычно находятся остатки нежизнеспособной ткани и круглых клеток, а также бактерии и колонии грибов, скопления гноя и инкапсулированные микроабсцессы.

Миндалины , образующие глоточное лимфоидное кольцо Вальдейера, обнаруживаются уже у эмбриона, но вторичную, окончательную структуру они вместе с лимфатическими узлами приобретают в постнатальном периоде, т.е. после прямого контакта с патогенами внешней среды. Миндалины начинают быстро расти в период с 1-го по 3-й год жизни и достигают максимального размера на 3-м и 7-м годах жизни.

С началом периода полового созревания начинается постепенная инволюция миндалин. Подобно остальным элементам лимфатической системы, миндалины с возрастом атрофируются.

Артериальное кровоснабжение глоточной миндалины обеспечивается ветвями наружной сонной артерии, в том числе лицевой и восходящей нёбной артерий, восходящими глоточными и язычными артериями и, возможно, прямыми тонзиллярными ветвями.

Вены глоточной миндалины обычно впадают нёбную вену, которая, в свою очередь, дренируется во внутреннюю или ее ветвь-лицевую вену. В дренировании венозной крови участвуют также крыловидное венозное сплетение, из которого кровь также оттекает во внутреннюю яремную вену. По этому пути венозного оттока инфекция из миндалин может распространиться в пещеристый синус.

Строение лимфоэпителиальной ткани:

Строение лимфоэпителиальной ткани:

1 - плоский эпителий; 2 - ретикулярный эпителий; 3 - вторичные узлы со светлыми центрами и темными зонами малых лимфоцитов;

4 - лимфоидная ткань; 5 - артериолы и венулы; 6 - посткапиллярные вены.

Носоглоточная миндалина и аденоиды (а) и нёбная миндалина (б):

Носоглоточная миндалина и аденоиды (а) и нёбная миндалина (б):

1 - тонзиллярные лакуны; 2 - тонзиллярные крипты; 3 - криптогенный абсцесс.

Видео анатомии, состава лимфоэпителиального кольца Пирогова-Вальдейера (лимфоидного кольца глотки)

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницыЛимфоидное кольцо Пирогова – Вальдейера - крупное скопление лимфоидной ткани в слизистой оболочке зева, корня языка и носовой части глотки. Представлено миндалинами: Ø Язычная (непарная) Ø Глоточная (непарная) Ø Трубная (парная) Ø Небная (парная)

Функции лимфоидного кольца Ø Лимфопоэз Ø Формирование иммунитета: - Местного - Системного Ø Ферментативная функция

Функции лимфоидного кольца Ø Лимфопоэз Ø Формирование иммунитета: - Местного - Системного Ø Ферментативная функция

Язычная миндалина (непарная) Ø Залегает в собственной пластинке слизистой оболочки корня языка Ø Слизистая оболочка над миндалиной образует углубления крипты, стенки которых образованы многослойным плоским неороговевающим эпителием, инфильтрированным лимфоцитами. Ø Наиболее крупных размеров достигает у детей и подростков.

Язычная миндалина (непарная) Ø Залегает в собственной пластинке слизистой оболочки корня языка Ø Слизистая оболочка над миндалиной образует углубления крипты, стенки которых образованы многослойным плоским неороговевающим эпителием, инфильтрированным лимфоцитами. Ø Наиболее крупных размеров достигает у детей и подростков.

Глоточная миндалина (непарная) Ø Располагается в области свода и отчасти задней стенки глотки между глоточными отверстиями правой и левой слуховых труб. Ø В этом месте имеется 4- 6 поперечно и косоориентированных складок слизистой оболочки, внутри которых находится лимфоидная ткань глоточной миндалины. Ø Достигает наибольших размеров в 8- 20 лет, после 30 лет величина ее постепенно уменьшается.

Глоточная миндалина (непарная) Ø Располагается в области свода и отчасти задней стенки глотки между глоточными отверстиями правой и левой слуховых труб. Ø В этом месте имеется 4- 6 поперечно и косоориентированных складок слизистой оболочки, внутри которых находится лимфоидная ткань глоточной миндалины. Ø Достигает наибольших размеров в 8- 20 лет, после 30 лет величина ее постепенно уменьшается.

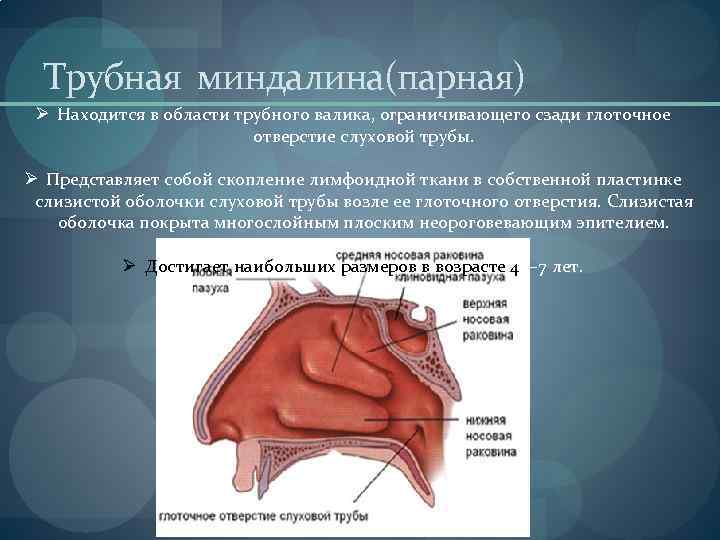

Трубная миндалина(парная) Ø Находится в области трубного валика, ограничивающего сзади глоточное отверстие слуховой трубы. Ø Представляет собой скопление лимфоидной ткани в собственной пластинке слизистой оболочки слуховой трубы возле ее глоточного отверстия. Слизистая оболочка покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием. Ø Достигает наибольших размеров в возрасте 4- 7 лет.

Трубная миндалина(парная) Ø Находится в области трубного валика, ограничивающего сзади глоточное отверстие слуховой трубы. Ø Представляет собой скопление лимфоидной ткани в собственной пластинке слизистой оболочки слуховой трубы возле ее глоточного отверстия. Слизистая оболочка покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием. Ø Достигает наибольших размеров в возрасте 4- 7 лет.

Небная миндалина (парная) Ø Располагается в миндаликовой ямке, которая представляет собой углубление между нёбно-язычной и нёбно-глоточной дужками. Ø На медиальной свободной поверхности миндалины видно до 20 миндаликовых отверстий одноименных крипт, являющихся углублениями слизистой оболочки. Слизистая оболочка покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием, который инфильтрирован лимфоцитами. Ø Достигают наибольших размеров к 13 годам и сохраняют эти размеры примерно до 30 лет.

Небная миндалина (парная) Ø Располагается в миндаликовой ямке, которая представляет собой углубление между нёбно-язычной и нёбно-глоточной дужками. Ø На медиальной свободной поверхности миндалины видно до 20 миндаликовых отверстий одноименных крипт, являющихся углублениями слизистой оболочки. Слизистая оболочка покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием, который инфильтрирован лимфоцитами. Ø Достигают наибольших размеров к 13 годам и сохраняют эти размеры примерно до 30 лет.

Тонзиллит хронический ØВ Хроническое воспаление вовлекается патологический процесс небных миндалин. нервный аппарат миндалин, что служит Ø причиной нарушения рецепторной Вызвано стрептококком группы А, стафилококком, аденовирусами или функции миндалин и нервногрибками. рефлекторной связи их с некоторыми внутренними органами, в частности с Ø Клиника: неприятный запах аппарата, сердцем. Изменения нервного изо рта, боль или покалывание, иногда - влияя на трофику лимфоидной ткани, сухость или наличие инородного тела усугубляют вызванные хроническим в горле. Возможны рецидивы ангин, воспалением функциональные паратонзиллитов, паратонзиллярных расстройства и структурные отклонения абсцессов, а также различных в миндалинах, углубляя тем самым патологических реакций со стороны нарушение их барьерной функции, что отдаленных органов. способствует развитию декомпенсации.

Тонзиллит хронический ØВ Хроническое воспаление вовлекается патологический процесс небных миндалин. нервный аппарат миндалин, что служит Ø причиной нарушения рецепторной Вызвано стрептококком группы А, стафилококком, аденовирусами или функции миндалин и нервногрибками. рефлекторной связи их с некоторыми внутренними органами, в частности с Ø Клиника: неприятный запах аппарата, сердцем. Изменения нервного изо рта, боль или покалывание, иногда - влияя на трофику лимфоидной ткани, сухость или наличие инородного тела усугубляют вызванные хроническим в горле. Возможны рецидивы ангин, воспалением функциональные паратонзиллитов, паратонзиллярных расстройства и структурные отклонения абсцессов, а также различных в миндалинах, углубляя тем самым патологических реакций со стороны нарушение их барьерной функции, что отдаленных органов. способствует развитию декомпенсации.

Аденоиды Ø Увеличение глоточной миндалины, обусловленное гиперплазией ее лимфоидной ткани. Ø Развитию их способствуют заболевания, вызывающие воспаление слизистой оболочки полости носа и миндалин. Различают три степени увеличения глоточной миндалины.

Аденоиды Ø Увеличение глоточной миндалины, обусловленное гиперплазией ее лимфоидной ткани. Ø Развитию их способствуют заболевания, вызывающие воспаление слизистой оболочки полости носа и миндалин. Различают три степени увеличения глоточной миндалины.

1. Затруднение носового дыхания и выделения из носа. Дети спят с открытым ртом, храпят; вследствие этого нарушается сон. Следствие - вялость, апатия, ослабление памяти, у школьников снижается успеваемость. Понижается слух, изменяется голос. 2. Рот постоянно открыт, носогубные складки сглажены, что придает лицу так называемое аденоидное выражение. Ларингоспазм. Деформации лицевого черепа и грудной клетки, возникают одышка и кашель, из-за сниженной оксигенации крови развивается анемия.

1. Затруднение носового дыхания и выделения из носа. Дети спят с открытым ртом, храпят; вследствие этого нарушается сон. Следствие - вялость, апатия, ослабление памяти, у школьников снижается успеваемость. Понижается слух, изменяется голос. 2. Рот постоянно открыт, носогубные складки сглажены, что придает лицу так называемое аденоидное выражение. Ларингоспазм. Деформации лицевого черепа и грудной клетки, возникают одышка и кашель, из-за сниженной оксигенации крови развивается анемия.

1. Глотка, pharynx, - непарный орган, расположенный в области головы и шеи. Вверху она прикрепляется к основанию черепа, сзади - к глоточному бугорку базилярной части затылочной кости, по бокам - к пирамидам височных костей (кпереди от наружного отверстия сонного канала), затем к медиальной пластинке крыловидного отростка.

Между задней поверхностью глотки и пластинкой шейной фасции находится заглоточное пространство, spatium retropharyngeum, в которой расположены заглоточные лимфатические узлы.

В глотке выделяют три части соответственно органам, расположенным кпереди от нее: носовую, ротовую и гортанную. Носовая часть глотки, pars nasalis pharyngis, находится на уровне хоан и составляет верхний отдел глотки, ротовая часть глотки, pars oralis pharyngis, простирается от небной занавески до входа в гортань и находится на уровне зева (уровень III шейного позвонка). Гортанная часть глотки, pars laryngea pharyngis, является нижним отделом глотки и располагается от уровня входа в гортань до перехода глотки в пищевод.

Стенка глотки образована слизистой оболочкой, tunica mucosa. В нижней части глотки эта пластинка имеет строение рыхлой подслизистой основы, tela submucosa, а в верхних отделах - фиброзное строение и получила название глоточно-базилярной фасции, fascia pharyngobasilaris. Снаружи от подслизистой основы находится мышечная оболочка, tunica muscularis, и соединительнотканная оболочка - адвентиция, adventitia.

2. Мышцы глотки образуют сжиматели глотки - констрикторы (верхний, средний и нижний) и продольные мышцы - подниматели глотки (шилоглоточная и трубно-глоточная мышцы).

Верхний констриктор, m.constrictor pharyngis superior, глотки начинается от медиальной пластинки крыловидиого отростка клиновидной кости, от крыловидно-нижнечелюстного шва - фиброзной полоски, натянутой между крыловидным крючком и нижней челюстью, от нижней челюсти и корня языка в виде продолжения поперечной мышцы языка. Волокна верхнего констриктора глотки идут сзади и вниз, срастаясь по срединной линии на задней поверхности глотки с такими же пучками противоположной стороны.

Средний констриктор m.c.p.medius, глотки начинается от большого и малого рогов подъязычной кости. Далее пучки этой мышцы веерообразно расходятся вверх и вниз, направляясь на заднюю поверхность глотки, где срастаются с мышечными пучками противоположной стороны. Верхний край среднего констриктора накладывается на нижнюю часть мышечных пучков верхнего констриктора глотки.

Нижний констриктор m.c.p.inferior, глотки начинается на латеральной поверхности щитовидного и перстневидного хрящей. Мышечные пучки его расходятся веерообразно назад, книзу, горизонтально и кверху, прикрывают нижнюю половину среднего констриктора и срастаются с пучками такой же мышцы противоположной стороны на задней поверхности глотки. Нижние мышечные пучки нижнего констриктора глотки заходят на заднюю поверхность начала пищевода. Вследствие срастания мышечных пучков констрикторов правой и левой сторон на задней поверхности глотки по срединной линии образуется шов глотки.

Шилоглоточная мышца m.stylopharyngeus, начинается на шиловидном отростке височной кости и идет книзу и спереди, проникает между верхним и средним констрикторами и заканчивается в стенке глотки. Часть пучков этой мышцы достигает верхнего края щитовидного хряща.

Трубно-глоточная мышца m.salpingopharyngeus, - парная, берет начало на нижней поверхности хряща слуховой трубы, возле глоточного отверстия. Мышечные пучки спускаются вниз, соединяются с небно-глоточной мышцей и вплетаются в латеральную стенку глотки. Мышцы глотки принимают участие в акте глотания.

3. Кровоснабжение – из ветвей восходящей глоточной артерии(из наружной сонной), глоточных ветвей(щито-шейный ствол – ветви подключичной артерии), восходящей небной артерии – ветви лицевой артерии. Венозная кровь оттекает через глоточное сплетение во внутреннюю яремную вену.

Иннервация – ветви языкоглоточного и блуждающего нервов, а также из симпатического ствола.

4. Регионарными лимфатическими узлами являются шейные лимфатические узлы.

5. Кольцо Пирогова - Вальдейера образовано миндалинами, локализующимися в слизистой оболочке на границе носовой, ротовой полостей и глотки. Язычная миндалина находится на корне языка, парные небные миндалины – по бокам зева, непарная глоточная и парные трубные миндалины – в носовой части глотки. В целом этот комплекс из шести миндалин получил название лимфоидного кольца.

Пищевод.

1. У пищевода выделяют три части : шейную, грудную и брюшную. Шейная часть, pars cervicalis располагается между трахеей спереди и позвоночным столбом сзади. Латерально от пищевода с каждой стороны находятся соответствующий возвратный гортанный нерв и общая сонная артерия. Грудная часть, pars thordcica, располагается сначала в верхнем, а затем в заднем средостении. В верхнем средостении до уровня IV грудного позвонка впереди пищевода находится трахея, в заднем средостении - перикард. Брюшная часть, pars abdominalis, пищевода длиной 1-3 см прилежит к задней поверхности левой доли печени.

В трех местах пищевод имеет сужения. Первое из них находится на уровне VI-VII шейного позвонка, в том месте, где глотка переходит в пищевод; второе - на уровне IV-V грудного позвонка, где пищевод прилежит к задней поверхности левого бронха, и третье - на уровне прохождения пищевода через диафрагму.

Наружная адвентициальная оболочка пищевода , tunica adventitia, образована рыхлой волокнистой соединительной тканью. Мышечная оболочка, tunica muscularis, состоит из двух слоев: наружного продольного и внутреннего кругового. В верхней части пищевода мышечная оболочка образована поперечно-полосатыми мышечными волокнами, которые в средней части постепенно заменяются гладкомышечными клетками, а в нижней части мышечная оболочка состоит только из гладкой мышечной ткани, продолжающейся в стенку желудка. Подслизистая основа, tela submucosa, развита хорошо,образует продольные складки. Продольные складки слизистой оболочки расправляются при прохождении пищевой массы и способствуют увеличению просвета пищевода. Слизистая оболочка, tunica mucosa, относительно толстая, имеет хорошо выраженную мышечную пластинку. В толще слизистой оболочки и в подслизистой основе находятся слизистые железы пищевода, glandulae esophageae, открывающиеся в просвет органа, а также одиночные лимфоидные узелки.

2. Пищевод представляет собой сдавленную в передне-заднем направлении трубку длиной 25-30 см. Начинается пищевод в области шеи на уровне 6-7 шейного позвонка как продолжение глотки, затем проходит через грудную полость и заканчивается в брюшной полости впадением в желудок слева от 10-11 грудного позвонка. На уровне 4 грудного позвонка спереди и слева с пищеводом соприкасается дуга аорты. Ниже уровня 5 грудного позвонка пищевод лежит справа, затем проходит впереди аорты, а непосредственно над диафрагмой лежит спереди и слева от нее.

3. Подходят пищеводные ветви: в шейной части его - из нижней щитовидной артерии, в грудной части - из грудной части аорты, в брюшной части - из левой желудочной артерии. Венозная кровь оттекает по одноименным венам из шейной части в нижнюю щитовидную вену, из грудной - в непарную и полу непарную вены, из брюшной - в левую желудочную вену.

4. К пищеводу подходят пищеводные ветви от правого и левого блуждающих нервов (X пара), а также из грудного аортального симпатического сплетения. В результате в стенке пищевода образуется пищеводное сплетение, plexus esophageus.

5.

Лимфатические сосуды шейной части пищевода впадают в глубокие латеральные (яремные) лимфатические узлы, грудной части - в предпозвоночные, задние средостенные, а брюшной части - в левые желудочные. Часть лимфатических сосудов пищевода минует лимфатические узлы и впадает непосредственно в грудной проток.

50. Топография брюшины в верхнем этаже брюшной полости.

1.Брюшная полость (определение, границы).

Под брюшной полостью , cavitas abdominis , понимаеется пространство, находящееся в туловище ниже диафрагмы и заполненное брюшными органами. Диафрагма, служа верхней стенкой брюшной полости, отделяет ее от грудной; передняя стенка образуется сухожильными растяжениями трех широких мышц живота и прямыми мышцами живота; в состав боковых стенок живота входят мышечные части трех широких мышц живота, а задней стенкой служат поясничная часть позвоночного столба, m. psoas major, m. quadratus lumborum; внизу брюшная полость переходит в полость таза, cavitas pelvis.

2.Брюшина: краткая характеристика. Деление на этажи.

Брюшина , peritoneum , представляет замкнутый серозный мешок, который только у женщин сообщается с внешним миром при посредстве очень маленького брюшного отверстия маточных труб. Как всякий серозный мешок, брюшина состоит из двух листков: пристеночного, париетального , peritoneum parietale , и висцерального , peritoneum viscerale . Первый выстилает брюшные стенки, второй покрывает внутренности, образуя их серозный покров на большем или меньшем протяжении. Оба листка тесно соприкасаются друг с другом, между ними находится при невскрытой брюшной полости только узкая щель, называемая полостью брюшины , cavitas peritonei , в которой содержится небольшое количество серозной жидкости, увлажняющей поверхность органов и облегчающей, таким образом, передвижение их друг около друга.

Вся полость брюшины может быть подразделена на три области, или этажа:

Верхний этаж ограничен сверху диафрагмой, снизу брыжейкой поперечной ободочной кишки, mesocolon transversum;

Средний этаж простирается от mesocolon transversum книзу до входа в малый таз;

Нижний этаж начинается от линии входа в малый таз и соответствует полости малого таза, которой заканчивается книзу брюшная полость.

3.Малый сальник.

Между воротами печени вверху, малой кривизной желудка и верхней частью двенадцатиперстной кишки внизу образуется дупликатура брюшины, получившая название малого сальника, omentum minus. Левая часть малого сальника представляет печеночно-желудочную связку, lig. hepatogastricum, а правая - печеночно-дуоденальную связку, lig. hepatoduodenale. В правом крае малого сальника (в поперечно-дуоденальной связке) между листками брюшины расположены, общий желчный проток, воротная вена и собственная печеночная артерия.

4.Сальниковая сумка, стенки, отверстия.

Сальниковая сумка, bursa omentalis, расположена позади желудка и малого сальника. Она ограничена сверху хвостатой долей печени, снизу - задней пластинкой большого сальника, сросшейся с брыжейкой поперечной ободочной кишки, спереди - задней поверхностью желудка, малого сальника и желудочно-ободочной связкой, а сзади - листком брюшины. Полость сальниковой сумки представляет собой щель, расположенную во фронтальной плоскости. Вверху она имеет верхнее сальниковое углубление , recessus superior omentalis, которое находится между поясничной частью диафрагмы сзади и задней поверхностью хвостатой доли печени спереди. Влево сальниковая сумка простирается до ворот селезенки, образуя селезеночное углубление, recessus lienalis. Стенками этого углубления служат связки: спереди - lig. gastrolienale, сзади - lig. phrenicolienale . Сальниковая сумка имеет также нижнее сальниковое углубление, recessus inferior omentalis, которое находится между желудочно-ободочной связкой спереди и сверху и задней пластинкой большого сальника, сращенного с поперечной ободочной кишкой и ее брыжейкой, сзади и снизу. Сальниковая сумка посредством сальникового отверстия , foramen epiploicum , сообщается с печеночной сумкой. Отверстие расположено позади печеночно-дуоденальной связки, у ее свободного правого края. Сверху сальниковое отверстие ограничено хвостатой долей печени, снизу - верхней частью двенадцатиперстной кишки, сзади - париетальной брюшиной, покрывающей нижнюю полую вену.

5.Печоночная и поджелудочная сумки, топография.

Печеночная сумка находится вправо от серповидной связки печени и охватывает правую долю печени. В печеночную сумку выступают расположенные забрюшинно верхний полюс правой почки и надпочечник.

Преджелудочная сумка располагается во фронтальной плоскости, влево от серповидной связки печени и кпереди от желудка. Спереди преджелудочная сумка ограничена передней брюшной стенкой. Верхняя стенка этой сумки образована диафрагмой. В преджелудочной сумке находятся левая доля печени и селезенка.

На границе ротовой полости и глотки в слизистой оболочке располагаются большие скопления лимфоидной ткани. В совокупности они образуют лимфоэпителиальное глоточное кольцо, окружающее вход в дыхательные и пищеварительные пути. Наиболее крупные скопления этого кольца носят название миндалин. По месту их расположения различают небные миндалины, глоточную миндалину, язычную миндалину . Кроме перечисленных миндалин, в слизистой оболочке переднего отдела пищеварительной трубки существует ряд скоплений лимфоидной ткани, из которых наиболее крупными являются скопления в области слуховых труб – трубные миндалины и в желудочке гортани – гортанные миндалины .

Миндалины выполняют в организме важную защитную функцию, обезвреживая микробы, постоянно попадающие из внешней среды в организм через носовые и ротовое отверстия. Наряду с другими органами, содержащими лимфоидную ткань, они обеспечивают образование лимфоцитов, участвующих в реакциях гуморального и клеточного иммунитета.

Развитие. Небные миндалины закладываются на 9-й неделе эмбриогенеза в виде углубления псевдомногослойного реснитчатого эпителия латеральной стенки глотки, под которым лежат компактно расположенные мезенхимные клетки и многочисленные кровеносные сосуды. На 11-12-й неделе формируется тонзиллярный синус, эпителий которого перестраивается в многослойный плоский, а из мезенхимы дифференцируется ретикулярная ткань; появляются сосуды, в том числе посткапиллярные венулы с высокими эндотелиоцитами. Происходит заселение органа лимфоцитами. На 14-й неделе среди лимфоцитов определяются главным образом Т-лимфоциты (21 %) и немного В-лимфоцитов (1 %). На 17-18-й неделе появляются первые лимфатические узелки. К 19-й неделе содержание Т-лимфоцитов возрастает до 60 %, а В-лимфоцитов - до 3 %. Рост эпителия сопровождается формированием в эпителиальных тяжах пробок из ороговевающих клеток.

Глоточная миндалина развивается на 4-м месяце внутриутробного периода из эпителия и подлежащей мезенхимы дорсальной стенки глотки. У эмбриона она покрыта многорядным мерцательным эпителием. Язычная миндалина закладывается на 5-м месяце.

Миндалины достигают максимального развития в детском возрасте. Начало инволюции миндалин совпадает с периодом полового созревания.

Строение. Небные миндалины во взрослом организме представлены двумя телами овальной формы, расположенными по обеим сторонам глотки между небными дужками. Каждая миндалина состоит из нескольких складок слизистой оболочки, в собственной пластинке которой расположены многочисленные лимфатические узелки (noduli lymphathici). От поверхности миндалины в глубь органа отходят 10–20 крипт (criptae tonsillares), которые разветвляются и образуют вторичные крипты. Слизистая оболочка покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием. Во многих местах, особенно в криптах, эпителий часто бывает инфильтрирован (заселен) лимфоцитами и гранулоцитами. Лейкоциты, проникающие в толщу эпителия, обычно в большем или меньшем количестве выходят на его поверхность и мигрируют навстречу бактериям, попадающим в полость рта вместе с пищей и воздухом. Микробы в миндалине активно фагоцитируются лейкоцитами и макрофагами, при этом часть лейкоцитов погибает. Под влиянием микробов и различных ферментов, выделяемых лейкоцитами, эпителий миндалины часто бывает разрушен. Однако через некоторое время за счет размножения клеток эпителиального пласта эти участки восстанавливаются.

Собственная пластинка слизистой оболочки образует небольшие сосочки, вдающиеся в эпителий. В рыхлой волокнистой соединительной ткани этого слоя расположены многочисленные лимфатические узелки. В центрах некоторых узелков хорошо выражены более светлые участки – герминативные центры. Лимфоидные узелки миндалин чаще всего отделены друг от друга тонкими прослойками соединительной ткани. Однако некоторые узелки могут сливаться. Мышечная пластинка слизистой оболочки не выражена.

Подслизистая основа , располагающаяся под скоплением лимфоидных узелков, образует вокруг миндалины капсулу, от которой в глубь миндалины отходят соединительнотканные перегородки. В этом слое сосредоточены основные кровеносные и лимфатические сосуды миндалины и ветви языкоглоточного нерва, осуществляющие ее иннервацию. Здесь же находятся и секреторные отделы небольших слюнных желез. Протоки этих желез открываются на поверхности слизистой оболочки, расположенной вокруг миндалины. Снаружи от подслизистой основы лежат поперечнополосатые мышцы глотки – аналог мышечной оболочки.

Глоточная миндалина расположена в участке дорсальной стенки глотки, лежащем между отверстиями слуховых труб. Строение ее сходно с другими миндалинами. Во взрослом организме она выстлана многослойным плоским неороговевающим эпителием. Однако в криптах глоточной миндалины и у взрослого иногда встречаются участки псевдомногослойного реснитчатого эпителия, характерного для эмбрионального периода развития.

При некоторых патологических состояниях глоточная миндалина может быть очень сильно увеличена (т.н. аденоиды).

Язычная миндалина расположена в слизистой оболочке корня языка. Эпителий, покрывающий поверхность миндалины и выстилающий крипты, многослойный плоский неороговевающий. Эпителий и подлежащая собственная пластинка слизистой оболочки инфильтрированы лимфоцитами, проникающими сюда из лимфатических узелков. На дне многих крипт открываются выводные протоки слюнных желез языка. Их секрет способствует промыванию и очищению крипт.

Язык

Мягкое небо. Язычок.

Мягкое небо и язычок состоят из сухожильно-мышечной основы, покрытой слизистой оболочкой. В мягком небе и язычке различают рото-глоточную (переднюю) и носоглоточную (заднюю) поверхности. У плодов и новорожденных гистологическая граница между ними проходит приблизительно по линии перегиба слизистой оболочки с ротовой поверхности на носовую на дужках мягкого неба и на язычке. У взрослых эта граница смещается на заднюю (носовую) поверхность, так что весь язычок оказывается одетым слизистой оболочкой, характерной для ротовой полости.

Слизистая оболочка ротовой поверхности мягкого неба и язычка покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием. Собственная пластинка слизистой оболочки образует высокие узкие сосочки, глубоко вдающиеся в эпителий. За ней располагается сильно развитый слой эластических волокон. Мышечная пластинка слизистой оболочки отсутствует.

Далее следует подслизистая основа, образованная рыхлой волокнистой соединительной тканью, богатой жировыми элементами, в которой расположены слизистые слюнные железы. Выводные протоки этих желез открываются на ротовой поверхности мягкого неба и язычка.

В язычке скопления желез находятся и внутри мышечного слоя. Поперечнополосатая мышечная ткань, составляющая основу язычка, имеет ряд особенностей. Мышечные волокна ее ветвятся и образуют между собой анастомозы.

Слизистая оболочка носовой поверхности мягкого неба покрыта как и другиевоздухоносные пути многорядным (псевдомногослойным) реснитчатым эпителием, содержащим бокаловидные клетки. Собственная пластинка слизистой оболочки здесь лишена сосочков и отделена от эпителия хорошо выраженной базальной мембраной. На поверхности эпителия открываются мелкие слюнные железы слизистого типа. За собственной пластинкой следует слой эластических волокон. Мышечная пластинка слизистой оболочки и подслизистая основа отсутствуют. В месте перехода слизистой оболочки ротовой поверхности неба в носовую эпителий из многослойного плоского становится сначала многослойным призматическим, а затем многорядным мерцательным (i.e. реснитчатым).

Язык человека, помимо участия во вкусовом восприятии, механической обработке пищи и акте глотания, является органом речи (recte артикуляции). Основу языка составляет поперечнополосатая мышечная ткань соматического типа.

Язык покрыт слизистой оболочкой. Рельеф ее различен на нижней, боковых и верхней поверхностях языка. Наиболее простое строение имеет слизистая оболочка на его нижней поверхности. Эпителий здесь многослойный плоский неороговевающий. Собственная пластинка слизистой оболочки вдается в эпителий, образуя короткие сосочки. За собственной пластинкой следует подслизистая основа, которая прилежит непосредственно к мышцам. Благодаря наличию подслизистой основы слизистая оболочка нижней поверхности языка легко смещается.

Слизистая оболочка верхней и боковых поверхностей языка неподвижно сращена с его мышечным телом и снабжена особыми образованиями – сосочками. Подслизистая основа отсутствует. В языке человека имеется 4 вида сосочков языка:

· нитевидные (papillae filiformes ),

· грибовидные (papillae fungiformes ),

· желобоватые (papillae vallatae ) и

· листовидные (papillae foliatae ).

Все сосочки языка являются производными слизистой оболочки и построены по общему плану. Поверхность сосочков образована многослойным плоским неороговевающим или частично ороговевающим (в нитевидных сосочках) эпителием, лежащим на базальной мембране. Основу каждого сосочка составляет вырост (первичный сосочек) собственного соединительнотканного слоя слизистой оболочки. От вершины этого первичного сосочка отходит несколько (5–20) более тонких соединительнотканных вторичных сосочков, вдающихся в эпителий. В соединительнотканной основе сосочков языка расположены многочисленные кровеносные капилляры, просвечивающиеся через эпителий (кроме нитевидных) и придающие сосочкам характерный красный цвет.

Нитевидные сосочки самые многочисленные, равномерно покрывают верхнюю поверхность языка, концентрируясь особенно в углу, образованном сосочками, окруженными валом. По размерам они наиболее мелкие среди сосочков языка. Длина их около 0,3 мм. Наряду с нитевидными сосочками встречаются конические (papillae conicae ). При ряде заболеваний процесс отторжения поверхностных ороговевающих эпителиоцитов может замедляться, а эпителиальные клетки, накапливаясь в больших количествах на вершинах сосочков, образуют мощные роговые пласты. Эти массы, покрывая беловатой пленкой поверхность сосочков, создают картину обложенности языка налётом.

Грибовидные сосочки немногочисленны и располагаются на спинке языка среди нитевидных сосочков. Наибольшее их количество сосредоточено на кончике языка и по его краям. Они более крупные, чем нитевидные, - 0,7-1,8 мм в длину и около 0,4-1 мм в диаметре. Основная масса этих сосочков имеет форму гриба с узким основанием и широкой вершиной. Среди них встречаются конические и линзовидные формы.

В толще эпителия находятся вкусовые почки (gemmae gustatoriae ), располагающиеся чаще всего в области «шляпки» грибовидного сосочка. В срезах через эту зону в каждом грибовидном сосочке обнаруживается до 3-4 вкусовых почек. В некоторых сосочках вкусовые почки отсутствуют.

Желобоватые сосочки (или сосочки, окруженные валом) встречаются на верхней поверхности корня языка в количестве от 6 до 12. Расположены они между телом и корнем языка вдоль пограничной линии. Они хорошо различимы даже невооруженным глазом. Их длина около 1-1,5 мм, диаметр 1- 3 мм. В отличие от нитевидных и грибовидных сосочков, отчетливо возвышающихся над уровнем слизистой оболочки, верхняя поверхность этих сосочков лежит почти на одном уровне с нею. Они имеют узкое основание и широкую, уплощенную свободную часть. Вокруг сосочка располагается узкая, глубокая щель - желобок (отсюда название – желобоватый сосочек). Желоб отделяет сосочек от валика - утолщения слизистой оболочки, окружающего сосочек. Наличие этой детали в строении сосочка послужило поводом к возникновению другого названия - «сосочек, окруженный валом». В толще эпителия боковых поверхностей этого сосочка и окружающего его валика расположены многочисленные вкусовые почки. В соединительной ткани сосочков и валиков часто встречаются пучки гладких мышечных клеток, расположенных продольно, косо или циркулярно. Сокращение этих пучков обеспечивает сближение сосочка с валиком. Это способствует наиболее полному соприкосновению пищевых веществ, попадающих в желоб, со вкусовыми почками, заложенными в эпителии сосочка и валика. В рыхлой волокнистой соединительной ткани основания сосочка и между прилежащими к нему пучками поперечнополосатых волокон находятся концевые отделы слюнных белковых желёз, выводные протоки которых открываются в желоб. Секрет этих желез промывает желоб сосочка и очищает его от скапливающихся в нем пищевых частиц, слущивающегося эпителия и микробов.

Листовидные сосочки языка хорошо развиты только у детей. Они представлены двумя группами, расположенными по правому и левому краям языка. Каждая группа включает 4-8 параллельно расположенных сосочков, разделенных узкими пространствами. Длина одного сосочка около 2-5 мм. В эпителии боковых поверхностей сосочка заключены вкусовые почки. В пространства, разделяющие листовидные сосочки, открываются выводные протоки слюнных белковых желез. Их концевые отделы расположены между мышцами языка. Секрет этих желез промывает узкие пространства между сосочками. У взрослого человека листовидные сосочки редуцируются, а на местах, где ранее располагались белковые железы, развиваются жировая и лимфоидная ткани.

Слизистая оболочка корня языка характеризуется отсутствием сосочков. Однако поверхность эпителия здесь не ровная, а имеет ряд возвышений и углублений. Возвышения образуются за счет скопления в собственной пластинке слизистой оболочки лимфатических узелков, достигающих иногда 0,5 см в диаметре. Здесь же слизистая оболочка образует углубления – крипты, в которые открываются протоки многочисленных слюнных слизистых желез. Совокупность скоплений лимфоидной ткани в корне языка называется язычной миндалиной .

Мышцы языка образуют тело этого органа. Пучки поперечнополосатых мышц языка располагаются в трех взаимно перпендикулярных направлениях: одни из них лежат вертикально, другие продольно, третьи поперечно. Мускулатура языка разделена на правую и левую половины плотной соединительнотканной перегородкой. Рыхлая волокнистая соединительная ткань, лежащая между отдельными мышечными волокнами и пучками, содержит много жировых долек. Здесь же расположены концевые отделы слюнных желез языка. На границе между мышечным телом и собственной пластинкой слизистой оболочки верхней поверхности языка имеется мощная соединительнотканная пластинка, состоящая из переплетающихся наподобие решетки пучков коллагеновых и эластических волокон. Она образует так называемый сетчатый слой. Это своеобразный апоневроз языка, который особенно сильно развит в области желобоватых сосочков. На конце и у краев языка толщина его уменьшается. Поперечнополосатые мышечные волокна, проходя через отверстия сетчатого слоя, прикрепляются к маленьким сухожилиям, образованным лежащими в собственной пластинке слизистой оболочки пучками коллагеновых волокон.

Слюнные железы языка (gll. lingualis ) подразделяются на три вида: белковые, слизистые и смешанные.

Белковые слюнные железы расположены поблизости от желобоватых и листовидных сосочков в толще языка. Это простые трубчатые разветвленные железы. Их выводные протоки открываются в ровики сосочков, окруженных валом, или между листовидными сосочками и выстланы многослойным плоским эпителием, иногда содержащим реснички. Концевые отделы представлены разветвленными трубочками с узким просветом. Они состоят из клеток конической формы, выделяющих белковый секрет, между которыми проходят межклеточные секреторные капилляры.

Слизистые железы расположены главным образом в корне языка и вдоль его боковых краев. Это одиночные простые альвеолярно-трубчатые разветвленные железы. Их протоки выстланы многослойным эпителием, иногда снабжены ресничками. На корне языка они открываются в крипты язычной миндалины. Трубчатые концевые отделы этих желез состоят из слизистых клеток.

Смешанные железы располагаются в его переднем отделе. Их протоки (около 6 млн) открываются вдоль складок слизистой оболочки под языком. Секреторные отделы смешанных желез расположены в толще языка.

На границе ротовой полости и глотки в слизистой оболочке располагаются большие скопления лимфоидной ткани. В совокупности они образуют лимфоэпителиальное глоточное кольцо, окружающее вход в дыхательные и пищеварительные пути. Наиболее крупные скопления этого кольца носят название миндалин . По месту их расположения различают небные миндалины, глоточную миндалину, язычную миндалину. Кроме перечисленных миндалин, в слизистой оболочке переднего отдела пищеварительной трубки существует ряд скоплений лимфоидной ткани, из которых наиболее крупными являются скопления в области слуховых труб – трубные миндалины и в желудочке гортани – гортанные миндалины.

Миндалины выполняют в организме важную защитную функцию, обезвреживая микробы, постоянно попадающие из внешней среды в организм через носовые и ротовое отверстия. Наряду с другими органами, содержащими лимфоидную ткань, они обеспечивают образование лимфоцитов, участвующих в реакциях гуморального и клеточного иммунитета.

Развитие. Небные миндалины закладываются на 9-й неделе эмбриогенеза в виде углубления псевдомногослойного реснитчатого эпителия латеральной стенки глотки, под которым лежат компактно расположенные мезенхимные клетки и многочисленные кровеносные сосуды. На 11-12-й неделе формируется тонзиллярный синус, эпителий которого перестраивается в многослойный плоский, а из мезенхимы дифференцируется ретикулярная ткань; появляются сосуды, в том числе посткапиллярные венулы с высокими эндотелиоцитами. Происходит заселение органа лимфоцитами. На 14-й неделе среди лимфоцитов определяются главным образом Т-лимфоциты (21 %) и немного В-лимфоцитов (1 %). На 17-18-й неделе появляются первые лимфатические узелки. К 19-й неделе содержание Т-лимфоцитов возрастает до 60 %, а В-лимфоцитов - до 3 %. Рост эпителия сопровождается формированием в эпителиальных тяжах пробок из ороговевающих клеток.

Глоточная миндалина развивается на 4-м месяце внутриутробного периода из эпителия и подлежащей мезенхимы дорсальной стенки глотки. У эмбриона она покрыта многорядным мерцательным эпителием. Язычная миндалина закладывается на 5-м месяце.

Миндалины достигают максимального развития в детском возрасте. Начало инволюции миндалин совпадает с периодом полового созревания.

Небные миндалины во взрослом организме представлены двумя телами овальной формы, расположенными по обеим сторонам глотки между небными дужками. Каждая миндалина состоит из нескольких складок слизистой оболочки, в собственной пластинке которой расположены многочисленные лимфатические узелки (noduli lymphathici ). От поверхности миндалины в глубь органа отходят 10–20 крипт (criptae tonsillares ), которые разветвляются и образуют вторичные крипты. Слизистая оболочка покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием. Во многих местах, особенно в криптах, эпителий часто бывает инфильтрирован (заселен) лимфоцитами и гранулоцитами. Лейкоциты, проникающие в толщу эпителия, обычно в большем или меньшем количестве выходят на его поверхность и мигрируют навстречу бактериям, попадающим в полость рта вместе с пищей и воздухом. Микробы в миндалине активно фагоцитируются лейкоцитами и макрофагами, при этом часть лейкоцитов погибает. Под влиянием микробов и различных ферментов, выделяемых лейкоцитами, эпителий миндалины часто бывает разрушен. Однако через некоторое время за счет размножения клеток эпителиального пласта эти участки восстанавливаются.

Собственная пластинка слизистой оболочки образует небольшие сосочки, вдающиеся в эпителий. В рыхлой волокнистой соединительной ткани этого слоя расположены многочисленные лимфатические узелки. В центрах некоторых узелков хорошо выражены более светлые участки – герминативные центры . Лимфоидные узелки миндалин чаще всего отделены друг от друга тонкими прослойками соединительной ткани. Однако некоторые узелки могут сливаться. Мышечная пластинка слизистой оболочки не выражена.

Подслизистая основа, располагающаяся под скоплением лимфоидных узелков, образует вокруг миндалины капсулу, от которой в глубь миндалины отходят соединительнотканные перегородки. В этом слое сосредоточены основные кровеносные и лимфатические сосуды миндалины и ветви языкоглоточного нерва, осуществляющие ее иннервацию. Здесь же находятся и секреторные отделы небольших слюнных желез. Протоки этих желез открываются на поверхности слизистой оболочки, расположенной вокруг миндалины. Снаружи от подслизистой основы лежат поперечнополосатые мышцы глотки – аналог мышечной оболочки.

Глоточная миндалина расположена в участке дорсальной стенки глотки, лежащем между отверстиями слуховых труб. Строение ее сходно с другими миндалинами. Во взрослом организме она выстлана многослойным плоским неороговевающим эпителием. Однако в криптах глоточной миндалины и у взрослого иногда встречаются участки псевдомногослойного реснитчатого эпителия, характерного для эмбрионального периода развития.

При некоторых патологических состояниях глоточная миндалина может быть очень сильно увеличена (т.н. аденоиды).

Язычная миндалина расположена в слизистой оболочке корня языка. Эпителий, покрывающий поверхность миндалины и выстилающий крипты, многослойный плоский неороговевающий. Эпителий и подлежащая собственная пластинка слизистой оболочки инфильтрированы лимфоцитами, проникающими сюда из лимфатических узелков. На дне многих крипт открываются выводные протоки слюнных желез языка. Их секрет способствует промыванию и очищению крипт.

81. Крупные слюнные железы, их строение. Зубы и их развитие.

Сад камней в нячанге Энергии Инь и Янь

Сад камней в нячанге Энергии Инь и Янь Поздравления с Новым годом соседям — стихи, проза, смс Всевозможные рождественские поздравления - написанные для коротких рождественских пожеланий

Поздравления с Новым годом соседям — стихи, проза, смс Всевозможные рождественские поздравления - написанные для коротких рождественских пожеланий Лучшие поздравления с Днем рождения!

Лучшие поздравления с Днем рождения!